一鑑賞者を翻弄させた「字幕」の「呪縛」

一鑑賞者を翻弄させた「字幕」の「呪縛」

先日、ある無料上映会で映画を一本見せてもらった。作品は「オカンの嫁入り」(2010年/監督:呉美保、主演:宮崎あおい、大竹しのぶ)である。日本映画だが、主催団体の趣旨もあって、聴覚障害の人に配慮した「字幕つき」の上映だった。なるほど、映画をより多くの人が楽しめる方法であり、日本映画の上映にもっと活用されるべきだろう。さて、本題はそういうバリアフリーについての話ではなく、きわめて個人的(?)な「条件反射」の体験談である。

近年は、デジタル技術によって「洋画」についてくる字幕もアウトラインの施されたきれいな規格文字になっており、画面の明暗にも対応しているので「読み落とし」が殆どない。とはいえ、画面に注目しつつ字幕を瞬時に読み込むという洋画の見方は、ある種の「特殊訓練」を生涯にわたって繰り返すことのようにも思える。最近は子供の鑑賞者が多く見込める大作やアニメ作品など、あらかじめ吹き替え版が用意されている場合もあり、中には「洋画は吹き替え版しか見ない」という人もいるらしいが、私らのように「劇場洋画は字幕」で育った世代はそうはいかない。

その「特殊訓練」の積み重ねが、この日本映画の日本語字幕作品に発揮されてしまった。そう、映し出される字幕を「反射的」に追ってしまうのである。「読む必要はない。「画」だけを見ていれば良いのだ……」と何度自分に言い聞かせても、字幕が出るとつい視線を走らせてしまう。おそろしや条件反射(ここまでは「個人的体験」とはいえないだろう)。

さて、困ったことに、この字幕はいわゆる「意訳」ではない。日本語でしゃべっているのだから「意訳」する必要はない。表示されているそれは、おそらく脚本をそのまま利用したか、作品を見ながら書きおこしたものであろう。おかげで「字幕」ならぬ「画」の方を見落としたりしているではないか。映像との兼ね合いで読める時間を考慮した「意訳の字幕」による「特殊訓練」程度では歯が立たないのである。舞台が大阪なので、大阪弁になじみの少ない人が見れば、さらに読み取りに苦労することも考えられる。しかしそうなると、そもそも聴覚障害の人たちにとっては、さらなる速読力か、あるいは「画」の見落としを最初から余儀なくされているということになってくるのではないか?やはり、「より多くの人が映画を楽しむ」ためにはいろいろ考えるべきこともあるようだ。もちろん、楽しみ方は一様ではないということは心得ておかねばならない。同じ感覚をもたらさなければ意味がないかのごとき考え方は偏狭かつ傲慢に過ぎる。

話を戻すと、時おり「画」を見落とすことを諦めつつ「字幕」を読んでいるうち、別の興味がそれを続けることを「まんざらでもなく」させてくる。まずは、「台詞そのままの字幕(および、一部状況の説明文)」が映像から発せられるそれとどこまでぴったりシンクロしているか」ということの検証。一言一句「声(台詞)」を聞きながら、文字との一致を確認するのだ。それが第一段階。第二段階はさらに進み、台詞が演技者によってどのように抑揚を持ち、どんなふうに感情づけられるのかという、いわば平板な文字が生きた言葉として変質するさまを生意気にも評価するのである。叫びともうめきともつかぬ声で「うにゃ○※△…」と発せられても、字幕では「うわあー」としか書けない。そういうところも見つけ出して「ふーん…」「なるほど…」などと遊ぶのである。

とはいえ、重箱の隅をつつくようなひねくれた作業が容易でないことは時間がたつにつれて明らかになる。こんなことをする集中力が映画の最後まで持続できるほど私はタフではない。いつのまにか「条件反射」は緩慢になり、文字は追えなくなっていく。関西出身者で脇を固め、主演の二人の大阪弁も比較的うまかったため、違和感を持たずに「掛け合い」を楽しめる作品でもある。物語が終盤に近づくにつれ、自然と作品に入り込んでいくようになるのだ。むしろ「意訳」による「字幕」の訓練しかしてい者に生じるその「限界」は、二時間弱という作品による時間経過が鑑賞者にもたらす「物語」として織り込み済みであると言えなくもないわけで、結局のところ、遊ばれたのは私のほうではないかと思い至ったのは数日してからのことであった。

(2011.11.4)

「激情の芸術」〜韓国映画からみる“今”の社会反映としての日本映画

「激情の芸術」〜韓国映画からみる“今”の社会反映としての日本映画

1990年代以降、アジア各国の映画は、社会的、政治的環境の変化や映画人達の意識の醸成とともに同時期的にレベルアップして注目され、市場も世界各地に広がる流れがつくられた(もちろん規模の大小はあるが)。

映画の世界の趨勢は、その社会情勢の変化がもたらす状況と密接な関係を持っている。近年のこの流れにコミットしている国々の映画人には、自らの思いを精一杯表現したい、いい映画を作りたい(=発信したい)という強い作家的意志と、そのために必要な(自分を含めた人間の)「本音の解放」が作品に溢れている。

昨今の日本映画に「本音」がないのかといえば、そういうことではないと思う。上滑りしているというわけでもない。その作品が、たとえ秀作であったとしても、「本音」が見えにくく、どこか視点がずらされ、あるいは「ずるく」「狡猾」であったりするのだ。

「ヘタうま」という俗語があるが、「ヘタうま」ならぬ「うまヘタ」(=うまいなあとは感心するが、圧倒される魅力に欠ける)といえるかもしれない。テクニックや構成力が胸を打つような迫力に反映されない。では、なぜ「ずるく」「うまヘタ」なのか?そして、それは意識的なものなのか、それとも無意識に陥っていることなのだろうか?

韓国映画における「本音の解放」(本能の解放といってもよい)を端的にいえば、「剥き出しの感情」と表現できるだろう。

「愛情」「欲情」「劣情」「非情」といった様々な感情を、「愛憎」「怨念」「執念」で増幅させ、慟哭をもって剥き出しで描かれる。突き詰めれば、善・悪も法も秩序も倫理も超越した世界だ。こういった世界を、例えば、息子の「罪悪」をただ一人で呑みこむ壮絶な母性(「母なる証明」2009年/ポン・ジュノ監督)、売春の元締めに転落している元刑事(「チェイサー」2008年/ナ・ホンジン監督)、少女との隔絶した生活に妄執する老人(「弓」2005年/キム・ギドク監督)、悪行三昧の常軌を逸したヤクザが噴出させる異形な愛(「悪い男」2001年/キム・ギドク監督)、人格を犠牲にして誘拐犯への復讐を練り上げ実行する女(「親切なクムジャさん」2005年/パク・チャヌク監督)、家族に見捨てられ利用されているだけのチンピラ青年と重度障がいを持つ女の二つの孤独(「オアシス」(2002年/イ・チャンドン監督)、自身の存在理由と引き換えに娘の視力さえ奪い取ってしまう父と子供たち(「風の丘を越えて〜西便制」1993年/イム・グォンテク監督)などなど、彼ら彼女らに「激情」をもって物語を展開させる。もとよりそこは“無法地帯”である。

では、なぜ、韓国映画は、その「感情の追求」へと志向されるのか?前述の「うまヘタ」と「感情の追求」を紐解いていくため、一見違うようで、実は似通っている、ある傾向を例にしながら組み立ててみよう。

これは、アメリカ(合州国)の近年(90年代後半以降)の「戦争映画」によく見られたパターンなのだが、まず、戦争の悲惨さや残酷さを描くことに躊躇はしない。ところが同時に、そこにはアメリカ人のヒーローが主人公に置かれ、前線での友情やヒューマニズムを漂わせ、アメリカ人の情緒を刺激し、その誇りを喚起させる:要素がたっぷりと盛り込まれている。悲惨さや残酷さや苦痛を描くことで、野蛮で好戦的であるという直感的批判からの回避を担保しつつ、結局のところ、その悲惨さの中で活躍する(「勇気ある善人」に見せかけた)ヒーローたちへの感情移入や喝采によって、アメリカという国家にある戦争そのものに至る拭いようのない責任や、さまざまな過程で繰り広げられているはずの欺瞞・独善性・残虐性を見えなくしてしまうのだ。そして、ここにも「意識的」なもの(一種のプロパガンダやミリタリーオタクの潜在的欲望)と「無意識的」なもの(良心的だという思い込みによる無知)が混在している。(例として「GI・ジェーン」「ワンス

アンド フォーエバー」「ブラックホーク・ダウン」などなど)

では、日本映画でこれに似通っているものとは何だろうか。同じように「戦争映画」を例にすれば分かりやすいと思う。近年、日本映画で描かれる戦争では、例えば「東京裁判」(=極東国際軍事裁判)の不当性を示唆したり、あるいは、玉砕覚悟で飛び立つ「特攻隊」における兵士たちの「友情」や「勇気」だとか、そんなような戦地へ赴く軍人と家族の別れや悲哀といったエピソードを前面に押し出して描かれる。また、「広島」や「長崎」への原爆投下による被害が主題になることもある。

ところが、ここで描かれているのは、多くの場合「戦争による被害者・犠牲者」としての日本人である。戦後世界の支配戦略という観点からも、なぜ裁かれなければならないかという「戦争犯罪」という観点からも「東京裁判」を捉えることはないし、無謀で身勝手な思惑で戦争に突入し、それを継続した思想的背景やロジックを追及する視線もない。単に勝者が敗者を裁いた不当な裁判というイメージから裁判官の高圧的雰囲気を強調したり、被告である日本軍人や首脳の人格を崇高なものにつくりあげて同情を誘う作りに終始する。

どのような立場や状況であれ、死を覚悟した兵士は極限状態だろうし、自分の夫や息子を戦地へ送り出す家族が断腸の思いであろうことに異論などない。また、戦災を逃れながら暮らす貧しい遺族の労苦は筆舌に尽くすことだろう。そういう個々の事象として当然の、普遍的な部分だけを前面に押し出し、しかもどこか冷静さや上品さを演者に加味させて、「被害者・犠牲者」としての日本人像だけを喚起させ、日本人の情緒に訴え、涙をさそうのである。

明治政権以降、「脱亜入欧」に邁進した大日本帝国は、軍拡とアジア支配に乗り出し、やがて「神がかり」思想との一体化によって人々の団結を促しながら、植民地支配とともに侵略・拡大戦争を繰り広げた。その歴史が、いつのまにか「特攻で死んだ若い兵士の物語」、「立派な人が東京裁判で処刑されたのだ…」という内向的心情へと転化されてしまうのである。ここには、アメリカにある「英雄賛美による戦争責任・軍事介入責任回避思考」と同様か、あるいはその反転思考として「被害者意識による日本の戦争責任・加害責任回避思考」が横たわっている。

「広島」「長崎」に至っては、それを「唯一の被爆国」という言葉に象徴されるように、数万人の朝鮮人被爆者など存在すらしなかったかのように不可視化されているのが現在の日本であり、そこを真っ向とらえた近年の映画を私は知らない。(1)

つまり、このような「内向きな自己完結型・自己満足型」への埋没が、映画人を含め、さまざまな創作家、アーティストに浸透し、ある種の思想的タブーを作り上げてしまっている。それは日本の現在のあり様を反映しているものであり、だからこそ(つまり観客も求めていないので)映画人はそこに安住し、その必要性を切実に感じることはなく、また、具体的な知的欲求も沸き起らないのであろう。このようにタブーを内在させ、政治的勢力やポピュリズムに迎合している人々に、本当に「力強い」作品が期待できるであろうか?

「靖国 YASUKUNI」(2007年/李纓監督)上映阻止騒ぎのとき、さまざまなメディアによって、ジャーナリズムや評論家や映画人たちは、国会議員による事前上映会や右翼による妨害行動を非難した。しかし、もともとトラブルを回避して、自ら批判や責任を引き受けることなく、「内向きな自己満足」に埋没しているという意味では、「非難している側とされている側」の関係は、交わることのない縦軸と横軸ではなく、むしろ同一線上の少し離れた位置にあるだけといえるし、作品の中で問われていることへ視点を向けるのではなく、自分達のために「言論・表現の自由」を訴えているに過ぎないような人々の言葉はどこか空々しい。暴力と脅迫で上映中止に追い込もうとする行為は論外としても、そのような活動を実質的に放置・容認する社会(つまり、「靖国」の“中”にある空間が“外側”にも存在する)を構築しているのは日本人自身なのである。

かつて「阿部定事件」をもとにした「愛のコリーダ」(1976年)は、その映像が猥褻か否かで裁判になった。大島渚監督は、シーンの一部が猥褻であるかないかなどではなく、「猥褻の何が悪い」という主張で裁判にも世間にも対峙した。大島監督の闘いは、国家が芸術を規定し、権力や世俗が表現を制限するということ自体に対する「そんなもんクソ喰らえ」というものだったといえる。

キム・ギドク監督の「悪い男」はフェミニズムの観点から批判を浴び、「弓」はベドフェリアという視点で嫌悪する人々がいた。イ・チャンドン監督の「オアシス」は、障がい者を自立性にかける存在として描いているという関連団体からの批判があったという文章を読んだことがある。

しかし、善・悪や倫理を超えた人間の「激情」を描く上で、その人間の有り様が無様であったり、卑猥であったり、下品であったり、あるいは弱く浅慮であったり、時には残酷で歪んでいたりする部分を避けて通ることはできない。それを賛美したり見下したりするというのではなく、ある「存在」を突きつめていくという過程において、こういった事柄にぶち当たっていくのは不可避ではないだろうか。それを批判や社会風潮に臆することなく、映画的に高い領域へ繋ぐことの出来ている作品こそが、問答無用の力強さで我々を引き付るのだ。彼らは、そういう社会的批判を引き受けながらも(もちろん反発もしながら)映画を撮り続けている。芸術が情熱の発露である以上、「法」や「常識」に批判される厳しさと向き合うことを避けてばかりはいられないはずだ。その「向き合い」や「葛藤」こそが重要であり、その中からこそ「その先」が見えるのである。

私が韓国映画に(もちろんどこの国にもある多くのつまらない作品は除外して)強く求心される理由はこういったところにあるのだが、では、その「感情の追求への志向」となった源泉とは何かについて核心に触れたい。

韓国映画の歴史は、他の文化や芸術と同様、凄まじい犠牲を伴いながら激動する政治・社会体制によって近年まで翻弄され続けてきた。

日本帝国主義支配からの解放によって、映画人たちは物資不足をやりくりしながらも、ようやく自ら欲する作品に着手することが可能になると思えたが、1950年の朝鮮戦争勃発によって、否が応でも戦争と分断に向き合わざるを得なくなる。50年代から60年代はじめの韓国映画は、その戦争・分断への着目という一方で、それがもたらした人々の貧しく苦しい生活からの逃避としての娯楽という二面性があったのだと理解している。

50年代半ばになって、古典文学を原作とした「春香傳」(1956年)などの成功により投資が進みだした韓国映画人の視点は、1960年に噴出した政権内の不正(=イ・スンマン政権)や社会批判にも向けられるようになる。ところが、政情不安に乗じた1961年の軍事クーデター政権(=パク・チョンヒ政権)によって、映画を含めたあらゆる芸術的表現や言論などの文化は強い規制の対象とされ、映画界は再び低迷を余儀なくされた。

長きに渡ったその独裁政権の自滅(=内紛による大統領暗殺事件・1979年)による民主化の希望もつかの間、軍事独裁政権(=チョン・ドゥファン大統領)は繰り返され、民主化運動に対する大弾圧(=光州事件・1980年など)により、言論・表現の制限は80年代の終盤まで続くことになる。

経済成長とは裏腹に、社会性やリアリズムからの遮断を余儀なくされて完全に低迷した70年代半ばから80年代後半までの多くの韓国映画は、日本のロマンポルノ路線がそうであったように、激しい性描写による集客に依存する作品に溢れ、また、自由に力を発揮できない暗澹たる思いから、殆どヤケクソ半分の脚本で撮られた作品も少なくなかったといわれている。

結局、ソウル・オリンピック(1988年)前後の民主化の流れから10年を経て(=キム・ヨンサム大統領・1993年、キム・デジュン大統領・1998年)、ついに韓国の映画界も完全に自由を手に入れる。

その政治的支配と抑圧の中で脈々と受け継がれ凝縮された「怨念」は、物理的・精神的に失われた日々を取り戻さんとしているかのように、封印されていた「朝鮮戦争」や「分断」(「キルソドム 再会のとき」1985年/イム・グォンテク監督)や「四月革命」(「われらの歪んだ英雄」1992年/パク・ジョンウン監督)や「光州事件」(「光州5・18」2007年/キム・ジフン監督)や「大統領暗殺」などの描写とともに、「暴発」にも似た勢いで噴出してきたのが90年代終盤以降の韓国映画だといえる。

その不合理で不条理にさらされ続けた人々の歴史は、文字通り論理を超えた「激情」を強いられ、また、その「激情」の発露によって立ち向かった歴史でもある。だからこそ彼ら、彼女らにとって、真っ向勝負の「激情」なくしての人間追究などありえないのだし、世間の批判や権力への迎合、責任の回避などが、その抑止に直結しないのだろう。

さらなる年月とともに国の支援体制や民衆の支持と後押しを得、もちろん批判や軋轢にもさらされながら、圧倒的な「力強さ」をもって成長したのが今の韓国映画なのだといえる。

唯一、気がかりがあるとすれば、ある種のブームとともに躍進し、成長した中で発信される高いレベルが、その衰退と共に「バブル」のごとく短期間で失われてしまうかどうかということであり、それはまさに、歴史に裏打ちされて開花した芸術文化を継承する才能による、これからの「時代」との勝負でもある。

さて、戦時中や占領期に遡らなくても、日本映画にも長いトンネルの時期はあった。1950年代から60年代半ばまでの隆盛は、テレビの普及という映画娯楽離れによる衰退に始まり、制作会社やスタッフ、俳優らの多くもブラウン管へ活路を見出さざるを得なくなる(それゆえ、この時期のテレビドラマや時代劇には名演・名作も多い)。そして、70年代に入ってから起きたカンフー、オカルト、パニック映画というジャンルのヒットにより、今度は興行自体が外国映画主体という業界構成への変遷を連続的にもたらした。

その傾向は、70年代終わりからのSF超大作というハリウッド攻勢によって確立されてしまい、その間の日本映画は、所謂シリーズものや定番もの、あるいは、ごく限られた有名俳優だけが主演するという(例えばヤクザ映画(東映)やロマンポルノ(日活)、「男はつらいよ」シリーズ(松竹)、俳優では高倉健など)、極めて限定的な作品が前述の外国映画の狭間で認知され、また商用として成立しうるものだった(しかも多くは「2本立て」の形態を余儀なくされた)。

新興の角川映画が、メディアミックスという路線を開拓・展開したことはカンフル剤として賑わいを見せたが、それ以外に大きな発展は無く、人々は街に溢れるハリウッドSF超大作に浸りきり、「映画とはこういうもの」という感覚に支配され、映画を志す多くの人々の志向へも強い影響力をもたらしたように思う。

その間、日本の映画人たちは何をやってたんだということはあるにせよ、重要なのは、ハリウッド一辺倒からようやく脱却したそのときに、充満していた(はずの)作家魂を放出する「なにものか」が、日本の社会の中には希薄だった(育っていなかったといってもいい)ということである。

技術大国そのままに、撮影、編集、音楽(録音)、美術といった純技術的な部分において日本が他に引けを取ることはないだろう。また、構成や企画、脚本(脚色)、が優れている作品も多々あるといえるし、資金不足をやりくりする営業能力にも長けているだろう。しかし、「力強さ」や問答無用に圧倒される衝撃は、頭でっかちな解釈表現や奇抜なアイディアや映像技術だけで生み出せるものではない。ましてや、人気テレビドラマや若者向けコミックのヒットに便乗する形でしか集客を見込めないようでは、映画によって得るものに期待などできない。

戦後、本質的な社会変革にさらされることのなかった(ある意味、戦前の継続を選択した)日本社会は、その結果として同じような価値観をマジョリティの中だけで共有し、そのことを「絶対善」と錯覚したまま政治と世論、マスメディアがそれぞれに補完しあってポピュリズムを形成するに至っている。そこから逸脱するものは「絶対悪」として排除されるような今の日本社会のあり方は、本来、そういうものとは最もかけ離れた存在であるはず(あるべき)の芸術文化の領域にも浸透し、「意識的」せよ「無意識的」にせよそこに組み込まれ、多数派による社会的批判や孤立をあらかじめ回避するアリバイ工作的な作風テクニックに磨きがかかり、自らと観客を慰める安住の中に居座り続けるような形でしか創作できなくなっているのが、今の日本映画の現状なのだといわざるをえない。

(2009.11.21)

(注)この文章は、某掲示板において、

「どうして同時代の日本ではあのような力強い作品が撮られることがないのでしょう?」

という、現在の韓国映画と日本映画を比較した問いかけに対して投稿したものを再編、加筆、訂正したものです。

(1)伊藤孝司監督・企画による「ヒロシマ・ピョンヤン」(2009年)の、上映会が展開されている。(2010・3追記)

ホリー・ゴライトリーをいただく

ホリー・ゴライトリーをいただく

かねてから懇意にさせてもらっている映画絵師の山中一夫氏から、オードリー・ヘップバーンの油絵を頂いた。

随分以前に、

「誰か好きな俳優を言ってくれれば、描いて進呈するよ」

と言われ、ずうずうしくも、

「じゃあ、ヘップバーンを頼みます。『ティファニーで朝食を』がいいです」

と、咄嗟に答えたのだが、こちらは半分冗談のつもりだったし、まさか本当にいただけるとは思っていなかったので、

「なかなか手が付けられなくて遅くなったけど、やっと完成したから取りにおいで」

と、連絡が来たときは嬉しかった。

神戸の映画文化や歴史にも明るく、全国の新聞やテレビ番組の取材もこなされている氏であるが、依頼されれば一般の人物画(似顔絵)も快く受けてくださる。

興味のある方は、映画スター満載の氏のHPを御覧になっていただきたい。

http://ykazuo.web.fc2.com/

(2009・3・29)

私が頂いた、A・ヘップバーンの油絵。

暴力を容認する民主主義言論と自粛

暴力を容認する民主主義言論と自粛

誰が言ったのかは知らないが、「反日的」だと耳にした自民党のチルドレン議員が、日本芸術文化振興基金から補助金が出ているからという理由で、李纓(リ・イン)監督のドキュメンタリー映画「靖国 YASUKUNI」の事前上映会を、国会議員を対象に実施させた。

新人議員としては、靖国神社の参拝で物議をかもした元首相へのゴマスリになるのかどうかは知らないが、こういう右派国会議員の低劣な権力の悪用は容認できない。 そんな低劣な議員の行為に、作品を見てもいない一部の右翼連中が先走り抗議(というより嫌がらせの脅しだが)で呼応し、それに映画館側が反応(過剰に過ぎた感はあるが)して上映の取りやめを余儀なくされた。

当たり前のことだが、映画館などの劇場は、観客がお金を払って鑑賞することによって営業が成り立っている。である以上、その運営者は上映を選択した作品について、創作者(表現者)と観客の双方に対し、その表現物に鑑賞の場を提供し、観客の自由意志という唯一無二の判断によってそれを見てもらうという自覚と責任により信頼関係が成立しているのであり、災害などによる物理的に不可能な事案でも発生しない限りは、上映中止などという制限を自分勝手に選択することは道義上許されない行為だと言える。しかし、理屈も何も通らない街宣右翼のねじ込みに遭う上映館は迷惑この上なく気の毒であるし、現実に目の前で繰り返される威嚇におびえることを責めることは出来ない。こういう脅迫行為そのものである上映妨害を直ちにやめさせない日本という国の「暴力」における偏向体質が一方で浮き彫りになる。

上映をやめろなどという営業妨害は純粋に興行利益の面からいっても問題であり、精神的ダメージも含めて損害賠償の対象でもあろう。確かに、筋の通らない抗議など無視して、さらっと上映していれば何てことは無かったはずだし、過剰反応して止めちゃうから騒ぎが大きくなる面もあり、言論・表現の自由とかなんだとかが出てきたりするし、つまらない前例が出来てしまい、チルドレンのゴマすりが、ゴマすり以上の効果になって現れてしまうのだ、といえなくはない。しかしそれは結果論でしかない。右翼の暴力的威嚇や脅しによる表現活動妨害を不問にして、映画館側に「毅然とした態度」を要求するのは本末転倒だろう。映画館や配給会社は活動家や政治勢力の拠点ではないことを前提に語らなければなるまい。

上映する側は、ギリギリ土壇場になって上映を取りやめる選択をも所持している。今回において、それは良いことだとは思わないが、その原因がどこにあるかこそが本来問題にすべきことだろう。

件のチルドレン議員は、試写後「反日的な感じがした」と言っていたが、実際に映画を見て、この議員はやっぱりバカなのだと分かった(もっとバカを扇動するため、あえてバカを演じているのかもしれないのだが、いずれにしても悪質なバカであることに違いはない)。

彼女の言う「反日」とは、毎年8月15日になると日本人が靖国神社で繰り広げる奇異な行為を記録して映画作品にしたり(当然、そのときに靖国にいる人々は直接それを目撃しているのだが)、それらの言動を我々が見て不快で異様に思う自然な感情のことなのか、あるいは、戦争へ駆り立てられ、戦死することを名誉とする論拠の根幹でありシンボルであった国家神道と靖国の理屈で祀られている亡き親族を、その合祀から取り除いてくれと訴える遺族が許しがたい「反日」なのか、その二つのうちどちらか、もしくは両方だということである。

つまりそれは、靖国神社での式典や首相による参拝反対を訴える青年の首を絞め殺さんとする異常な男たちや、「中国に帰れ!」と、わめき続けて暴力的にその場から追い出す右ネジのねじ切れたオッサンや、軍服を着て隊列を組んで「英霊」をたたえ、軍隊ラッパを吹く連中と同種の人間か、少なくとも彼らに強いシンパシーを持っているのだということを自ら告白しているに他ならない。勿論、シンパシーを持つのは自由だ。自由であるにかかわらず、「反日」という言葉で、自分個人の気持ちを客観的事実でもあるかのようにすり替えていることに気がついていないか、あるいは意図して隠れ蓑にしているのである(ただし、「反日的」であるかないかは上映を問われる要素などではない。そのことを上映の是非基準にしていること自体が問題なのである)。

映画「靖国 YASUKUNI」は、その主題ゆえ話題になったことからすれば、かなりおとなしい作品だと思う。慎重だといえるかもしれない。

経済成長著しい近年の中国に対して日本人の多くがイメージし、かつ吹聴される評判は、「所詮、反日教育を受けた中国人の描くことは誇大で嘘だらけ」という、固定化した偏見を持つ人々が多い。もちろん、こういう偏狭で低能な鑑賞者は論外なのだが、残念ながら、そういう偏狭な心持ちか、もしくはそれを利用して権力行使する国会議員が実際にいて実害が発生するのだから「論外」では済まされなくなってしまう。

10年間撮り溜めたという映像を相当量カットして編集する過程で、李監督は「中国人的」な感情を前面に出すことを避け、淡々と「異空間」の実態を映し出し、あの時代が容認され、残存する「今」を見る側へ問いかける手法を選択したのかもしれない。つまり、戦略的な言い方をすれば、製作者側は先手を打っていたといえるわけで、このあたりは、助監督として参加した中村高寛氏をはじめ、日本側スタッフの知恵があったのではないかという気がしないでもない。しかし同時にそれは、映画の表現力が持つインパクトを著しく低下させたという側面があることも否めない。

そんな作品であったにもかかわらず、誰かがチルドレンに耳打ちし、「反日」のレッテルを貼り付けるべく事前上映を行い、妄想者が脅しをかけて上映側を萎縮させるという一連の「踊り」を踊らされたというわけである。

「靖国上映中止問題」の本当の問題は、こういった作品を上映すれば、「右翼の街宣車に取り囲まれる」とか、「スクリーンが切られるかもしれない」とか、「観客に迷惑が掛かるだろう」などといった「前提」を、その「ゴマスリ」の段階から皆が共有していたことではないだろうか。だからこそ、暴力的威嚇を断固として否定する姿勢がなければ、同じような妨害活動は繰り返される。

(2008.5.19)

アン王女の照れ笑い

アン王女の照れ笑い

2、3年前から、往年の名画が格安のDVDで販売されるようになってきた。当初、未見の作品はさることながら、名作をコレクションしたいと思っている人には願っても無いことだろうと思っていた。

ところが、これには著作物の権利保護にかかわる微妙な問題があり、裁判で争われる事態になっていたのだが、今回、最高裁の判決によって、決着がつけられる形になったようだ。

「ローマの休日事件」とか、「53年問題」などといわれたこの出来事は、1953年に公開された映画の著作権が、公表後50年で消滅することを定めた改正前の著作権法に該当するか、H15年(2003年)に改正された公表後70年間の保護が適用されるかをめぐり、「ローマの休日」や「第十七捕虜収容所」などの著作権を所持していた米パラマウント社が原告、権利料を支払わずにこれらの廉価版DVDを制作販売した側が被告となった法廷事案だ。

著作権というものは、すでに期間満了で消滅したものが再び復活するということは、現実に執行する上で無理があるため立法上不可能だ。

改正された著作権法でも、その施行日をH16年(2004年)1月1日とし、施行前に著作権の消滅した映画の著作物については旧法に従うものとなっている。

また、著作権は「ベルヌ条約」によって、その加盟国は外国の作品を国内法で保護されることになっている。

つまり、旧法によれば、1953年の映画の著作権は、その50年後である2003年12月31日をもって消滅し、パブリック・ドメイン(共有財産)に帰属するという判断ができる。これを根拠に業者は廉価版のDVDを日本国内で販売(H17年10月)したわけである。

ところが、これにパラマウントが噛み付いた。原告側は、改正法でいうところの施行開始時点である2004年1月1日とは、1月1日午前零時のことであり、これは2003年12月31日の午後12時と同時刻であるため、1953年公開の映画の著作権の有効期間は改正法によって継続して保護され、公表後70年間が適応されるとして訴えたのだ。

確かに午後12時と午前零時は同時刻だという考え方は出来なくは無いが、これを法期限に適用するには素人考えでも無理がありすぎるように思う。同時刻であるから1月1日施行の法律が適用するというのなら、では、12月31日と1月1日の区別をつけるのは何時なのか、或いは「それは午前零時ではない」ということを立証しなくてはならないとう、到底、不可能な事態を招いてしまうではないか。

実際には途切れることの無い変化の継続のことを「時」というのだろう。ただ、便宜上、時間という刻まれた数字によって変化の違いを区分しているのが人間社会である以上、12月31日午後12時というものがあり、日付の変わる1月1日午前零時は、文字通り別の日であるとするのが妥当といわざるを得ない。

最高裁判決でも、午後12時と午前零時は(法的には)違うものであるとして、原告側の訴えを退けたわけだが、だいたいこの改正による延長が、著作権保護の流れに沿ったものであるという原告や文化庁の見解もどうかと思う。5年や10年しかなかった権利を何十年も増やすというのならともかく、50年が70年になったところで文化的価値が高まるというものでもないだろう(そういう主張をする人もいるのだが)。

むしろ過剰な延長は、商用価値としての役割を終えたであろう作品にまで金銭的独占権を与え、それによって文化財産の解放を妨げることにしかならないように思え、例えば、ディズニー主導で繰り返し行われてきた「ミッキーマウス保護法」といわれるアメリカの「延長法」を肯定することに繋がり、こういう行為はあまりにも強欲な気がする。

もっと単純な見方をすれば、もし、文化庁がこの改正法を作るに当たって、特定の作品や、特定の公開年度(この場合1953年)を意識していたとすれば、それは「ミッキーマウス保護法」の模倣そのものであると同時に、施行日を1月1日設定したということで二重の失敗をやらかしたといえる。

著作権というものは、映画ひとつとっても、我々が漠然と認識しているものが正しかったり、単純明快に判断できるものは実はそんなに多くなくて、突き詰めてゆけばゆくほど複雑で難しいものらしい。商標登録に付随する様々な権利や、権利の発生時期、権利者が個人なのか法人なのか(チャップリンや黒澤明の作品など)等々、関係する要素や法的権利が絡み合っている。そういうことが若干の知識として得られただけでも、今回の裁判は一消費者としては有意義であったといえる。

とか、なんとか言ってみたところで、著作権が存在する画像を無断で使っている管理人の言葉なんて何の説得力も無いわけで・・・とりあえず、今回の件について、某国のアン王女に質問してみた。

アン王女 (左右の従者にちょっと目配せをして、)

「よきにはからえ」

そう言って、ペロリと舌を出した。

(2007.12.22)

邦画の隆盛? ハリウッドの衰退

邦画の隆盛? ハリウッドの衰退

少しばかり映画に興味を持っているオジサン、オバサン連中の多くは、ここ数年来見られる邦画の勢いに驚かされているのではないだろうか。

テレビというものが底辺の隅々にまで行き渡り、その内容も多様化してくる前まで、即ち、1950年代から60年代頃までは、邦画を含めて映画というものは、庶民の映像娯楽文化として確固たる地位を確立していた。

松竹、東宝、東映、日活、大映という大手(5社)は、それぞれ専属の監督やスタッフ・役者を多数抱え、次から次へと作品を作り出していた。所謂、プログラム・ピクチャー時代でもあり、日本映画の黄金期である。

私なんかがモノゴコロ付いた頃の東宝といえば「ゴジラ」であり、「東宝チャンピオンまつり」だった。東映の「まんがまつり」と並んで、夏休みや冬休みに割引券をもって観に行くのが楽しみだった。東映の仁侠映画は、高倉健、鶴田浩二、藤純子らが抜けた後、深作監督の「仁義なき闘い」といった暴力団の抗争モノに変貌しており、ガキの知る由もない。

名門・大映で観ていたのは、「ゴジラ」に対抗した「大魔神」や「ガメラ」だったし、石原裕次郎、浅丘ルリ子らが青春スターとしての役割を終えた日活は、「ロマンポルノ」に生き残りをかけていたわけで、こちらもガキには無縁(映画館に入れてもらえないという意味で)だった。

唯一、松竹だけは、「男はつらいよ」のシリーズ上映が続き、お盆と正月の定番として、何とか意地を見せていたといえる。

私と同じ世代のオジサン、オバサン連中が、本格的に劇場で映画を鑑賞(子供向けではなく)するようになるのは、一般的には70年代に入ってからのことなので、リアルタイムで日本映画黄金時代を体験したわけではない。むしろ、ガキの頃の私たちが「映画を見に行こう」と言えば、それは話題作の洋画を指していたとさえいえる。当時(60年代から70年代)におけるテレビの映画放送といえば、10年、15年、或いは、もっと昔の洋画放映が当たり前の時代だったし、ビデオ・レンタル事業が始まる前。金が無かったこともあり、劇場へ新作洋画を観に行くのは特別なことだった。

テレビが映像娯楽の主役に取って代わり、映画会社がテレビ番組の製作に進出するようになり、銀幕のスターたちもブラウン管に姿を現すようになる。今でこそ、誰もがテレビに登場し、「映画俳優」という言葉は殆ど使われなくなったが、映画産業が没落していく中で、テレビへの出演を余儀なくされた映画俳優は少なくなかったはずである。否、それでも、テレビ番組に活躍の場を移せる人たちは、まだ幸運だったといえるのかもしれない。また、テレビを見る側からすれば、映画を撮っていた人たちの技術やこだわりが、番組に反映されるという面を無意識に享受していたといえる。

そんな映画スター不在の邦画衰退期に生まれたのが、ブルース・リー登場によるカンフー・ブームであり、オカルト映画ブームであり、パニック映画ブームだった。のみならず、同時期のアメリカ映画界には、新進気鋭の作家たちが作り出す「ニュー・シネマ」と呼ばれる作品群が台頭していた。名作洋画も相次いでリバイバル上映され、この「70年代の洋画ブーム」によって、ついに邦画と洋画の興行収益が逆転するに至り、映画産業は大きく変化した。

無策だったといえる大手を尻目に、この時期の日本映画界に激震を走らせたのが、出版社から映画制作に進出した「角川映画」だった。倒産した大映の営業権を所得した角川書店は、角川春樹社長(当時)が映画制作に着手。金田一探偵が活躍する横溝正史ものや、松田優作主演によるバイオレンス・タッチの作品などをヒットさせる。また、新進監督や新人女優の発掘・起用にも力を入れ、出版と映画によるメディア・ミックス路線と、イベント性を発揮させた宣伝展開を成功させ、新興映画会社として躍進した。ところが、急成長した新興企業にありがちなワンマン運営に反発する内紛、スキャンダル、春樹氏の刑事事件などによって沈没、80年代半ばに衰退する(現在は春樹氏を含め復活している)。

コンピューターを利用した映像技術の進歩を背景に、70年代の終わりごろからハリウッドの「売れ筋」にも変化が現れ、巨額な制作費を革新的技術につぎ込んだアメリカのスペース・ファンタジーや超大作が怒涛のごとく押し寄せるようになり、それらに観客を奪われるといったハリウッド全盛傾向は90年代まで続く。したがって、邦画の低迷時代は30年に及んだといえる。

新世紀を前にして、世界の映画シーンは複雑に流動してくる。映画ファンも複眼化して行き、大小の製作・配給会社も世界各国へと眼が向くようになる。香港、台湾、中国、イラン、韓国などのアジア映画に傑作が続出し、才能豊かな作家たちとともに世界的評価を得るようになる。

同時多発的、或いは連続的ともいえるアジア映画の台頭に触発され、日本映画にも期待が高まったものの、それは「宮崎アニメ」を含めた、年に一本か二本のヒットに頼らざるを得ない状況が何年も続いた。

ようやくここに来て、邦画の勢いが急速に高まってきている。よくは知らないが、恐らく、ここ何年かの興収トップは邦画作品の場合が多いのではなかろうか。勿論、収益の高い作品が、眼の肥えた映画通を満足させられるわけではないにせよ、ネタ切れ状況にあるハリウッドが、魅力ある作品群を提供できなくなったことも理由のひとつだろう。

かつて、角川映画が作ったメディア・ミックスは、小説にとどまらずコミックやアニメ、イベント、音楽業界、テレビと、様々な媒体とも合体・発展しているし、新しい感性を持った作家たちによるキラリと光る素晴らしい作品も数多い。邦画の隆盛は素晴らしいことだが、10年後、20年後にも観たくなるような作品がどれだけ生まれてくるだろうか。この隆盛期に、映画好きとして望むことはそれだけである。

(2006.12.8)

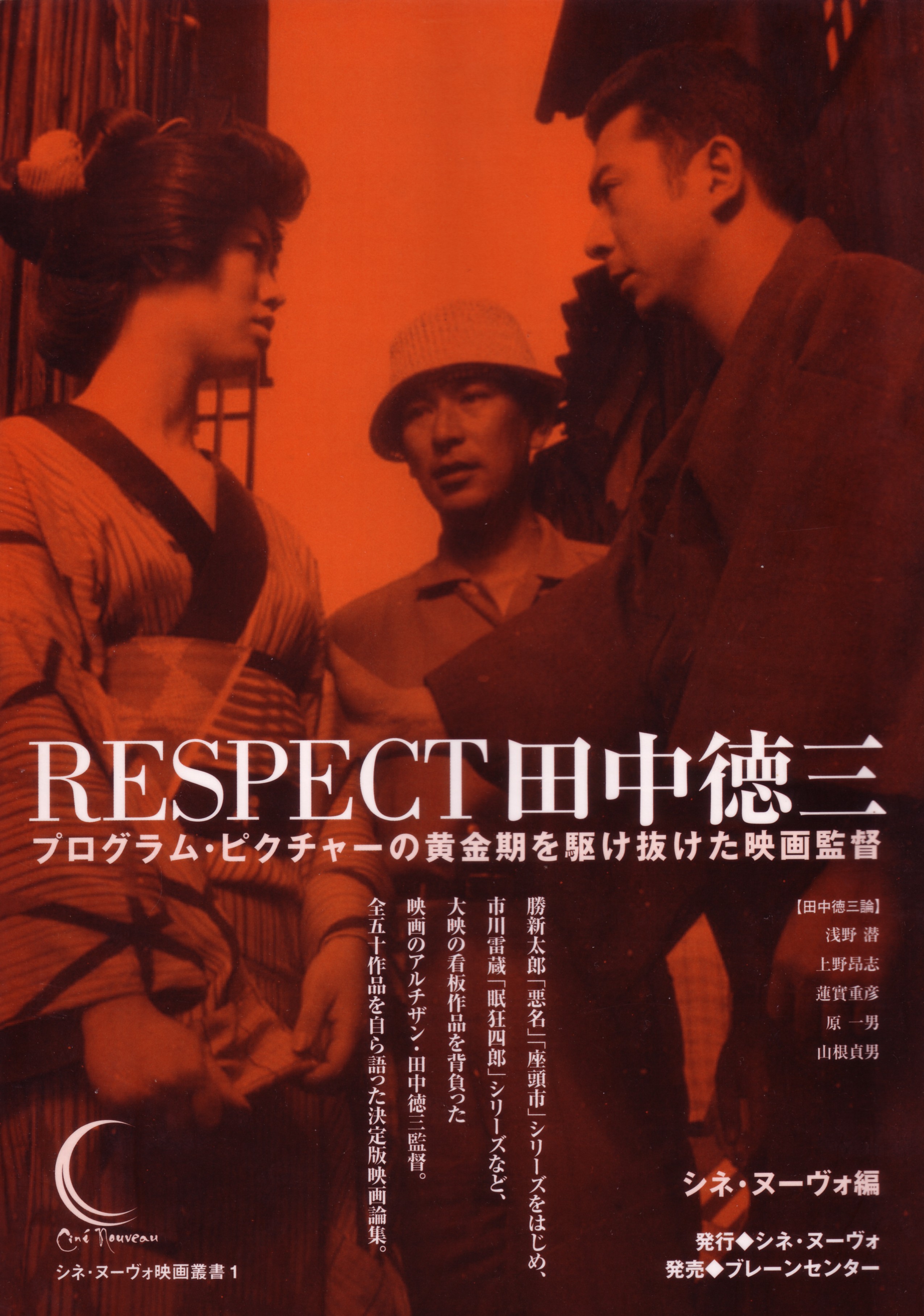

「RESPECT田中徳三 プログラム・ピクチャーの黄金期を駆け抜けた映画監督」(シネ・ヌーヴォ編・発行)

「RESPECT田中徳三 プログラム・ピクチャーの黄金期を駆け抜けた映画監督」(シネ・ヌーヴォ編・発行)

映画音楽家という才能と個性

映画音楽家という才能と個性

映画というものに興味を抱くようになったり、好きになっていくきっかけは人それぞれなのだろうが、私の場合は、そこに映画音楽の存在というものが間違いなく関与していた。

10月6日にフェスティバル・ホールで開催されたエンニオ・モリコーネ初の大阪公演を存分に楽しめることが出来た。

勧善懲悪的雰囲気に彩られた感の強い本家アメリカの西部劇に対して、人間的な欲望をギラギラと、或いはクールに醸し出す強烈な主人公たちを配し、低予算というリスクを払拭させた想像力を掻きたてる抑制の効いたシュールな演出や、緊張と圧迫感による感情の高まりを表現するようなワクワクするカメラワーク・・・イタリア人ならではといえる感性の作風は世界的にヒットを飛ばし、“マカロニ・ウエスタン”と呼ばれたジャンルをさん然と打ち立てのがセルジオ・レオーネ監督であり、その片翼をになったのが、音楽を担当したエンニオ・モリコーネであったことは言うまでも無い。

オーケストラの一パートとして埋もれてしまうことの多かった楽器単独の特色と魅力を前面に押し出し、また、それらをぶつけ合わせ、独唱、コーラス、などと融合させた独特のリズムとハーモニーを創り上げて、文字通り映像に命を吹き込んだ。のみならず、その高い音楽性は、映画音楽のありかたにも新しい可能性を提供したといえる。

現在活躍する若手の映画作家たちの多くが、どれだけ影響を受けているかは、クエンティン・タランティーノが極めて私的なオマージュと感性で作った「キル・ビル」に、マカロニ・ウエスタンのテイストとモリコーネの音楽を多用していることや、ジュゼッペ・トルナトーレ監督が全幅の信頼を寄せていることに代表され、作品や音楽的ジャンルに囚われず、精力的に活動するモリコーネの音楽は、マカロニ・ウエスタンを知らない世代にも、「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」(’84

米)や「ミッション」(’86 英)、「ニュー・シネマ・パラダイス」(’88 伊/仏)、「海の上のピアニスト」(’98

伊/米)などで、その卓越した才能を披露して感動を与えて続けている。

それは、近年になって増えてきた世界的アーティストとのコラボレーションや、各国でのコンサートにおける聴衆の生の体験によって更に拡大しているといってよく、80歳に手が届かんとする(1928年生まれ)モリコーネのCDが次々リリースされている現実と相まって、脱帽するとしか言い様が無い。

インタビュー記事などで展開される、リップサービスなどとは無縁の、クールでシャープな作曲家としての思想はゾクゾクするほど素晴らしい。反面、聴衆に対して4回ものアンコールに応えた(今回の公演)サービス精神は素敵で、そういった余裕のもたらす多面性は、彼の豊かな音楽性に通じているような気がする。

まだ20代前半だったある夜、深夜になっても寝付けなくて何気なくテレビをつけると、偶然、「夕陽のガンマン」のオープニングが、モリコーネのテーマ曲とともに画面に映し出された。それまでも何度かこの作品はテレビで観ている。にもかかわらず、暗闇と静寂の中で突然飛び出してきた映像と楽曲が何とも生々しく感じられ、19インチのテレビ画面に釘付けになってしまった。何故かこの時の記憶は鮮烈に残っている。

(2005.10.09)

(「ENNIO MORRICONE IN JAPAN 2005」 プログラム表紙より)

(「ENNIO MORRICONE IN JAPAN 2005」 プログラム表紙より)

大阪は映画の街になりうるか

大阪は映画の街になりうるか

昨今は、あちらこちらの都市で映画イベントが開かれるようになっていて、なかには主催者側もビックリするような成功を収めたりするものもあるらしく、企画の妙もさることながら、東京に集中する才能や資本への反動から生まれる地方の様々な活動には、活気を持たざるを得ない宿命もあるのだろうし、町おこしの意味合いが強いともいえるのかもしれない。

大阪(を含む関西圏)の映画作家や芸能人、俳優は多数活躍しているし、その人たちによる多くの秀作、傑作も数知れない。にもかかわらず、大阪の映画イベントと言うものは、国際的な東京のそれとも違うし、地方から発せられる異彩な力強さやインパクトにも欠けるような気がする。むろん他をまねる必要性はなく、大阪らしい独自性を出せばよいのだが、何かもう一つ盛り上がりにかけているように思えるのは錯覚だろうか……

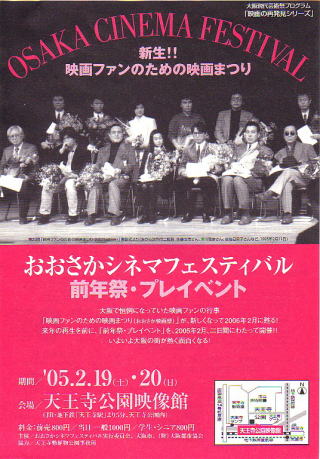

1975年から1999年まで25年間続いていた「映画ファンのための映画まつり(おおさか映画祭)」が、来年(2006年)「おおさかシネマフェスティバル」となって復活する。その前年祭として、プレイベントが2月19日と20日の両日に天王寺公園映像館で行われた。20日、午後からトークショーに出演予定だった井筒和幸監督は、仕事の時間都合を合わせられず欠席。秋田での新作(「火火」田中裕子主演)キャンペーンから急遽高橋伴明監督が駆けつけ、大森一樹監督とのトークショーを代行した。饒舌で、過激な井筒トークを期待していた観衆の方々(私もだが)も多かったに違いないが、高橋監督の「火火」製作に至った経緯や、恵子夫人が製作者に名を連ねている理由について、「監督には著作権がなく、これを所持するためには出資しないといけない」という映画界のあり方についての発言には興味深いものがあった。

大森一樹、高橋伴明といえば、長谷川和彦監督らとともに、かつて「ディレクターズ・カンパニー」を立ち上げ、自分たが作りたいと思う映画を自由に束縛無く作る集団として映画界に大きな挑戦状を叩きつけ、我々に衝撃を与えてくれたものだ。その伴明監督が、やっぱり著作権問題を気にしなければいけない日本映画界は、製作、配給会社が絶対的権力を有し、監督はネームバリューとしての価値しか認めない保守的な組織でもあるということなのだろうか。

大森監督は、「完成してもいつ公開されるか解らない現在より、封切りに追われて尻に火のついた状態で作りまくっていたときの方が良い作品が多かった気がする」と言っていたが、それはつまり、製作会社が作品の話題性と出演者の人気に依存して、年に1作大ヒットを飛ばせば良しとする最近の“一本かぶり”に安住する姿勢とも関連があるような気がしてならない。

時節柄、寒風吹きすさぶ閑散とした天王寺公園は寂しいばかりだったが、復活する「おおさかシネマフェスティバル」は閑散とすることが無いよう、ベストテン上映と表彰式だけという自己満足的な形式の企画に終わらないことを期待したい。大阪は商業の街。売れる映画祭を作る事も可能なはずなのだから・・・

(2005.2.20)

おおさかシネマフェスティバル 高橋伴明監督の新作

プレイベントポスター 「火火」(2004「火火」製作委員会)

情報の変遷 〜映画看板の浪漫〜

情報の変遷 〜映画看板の浪漫〜

「サイナラ、サイナラ、サイナラ」で知られた故・淀川長治氏は神戸で生まれ育った。

チャップリンを愛し、映画を愛した淀川氏は、関西弁交じりの独特の語り口調で人々をひきつけ、日本で最も有名かつ親しまれた映画評論家であった。映画会社の宣伝部からテレビ、ラジオへと活躍の場を移し、著書も多数。また、氏の幼少期を扱った「淀川長治物語

神戸篇 サイナラ」(2000年 大林宣彦監督)が作られるなど、多くの映画人にも影響を与え続けている。

1966年にNET(現・テレビ朝日)で放送が開始された「日曜洋画劇場」(開始当初は「土曜洋画劇場」)の解説を亡くなる直前まで続けられ、今も放送時間帯、番組名称の変わらないこの番組は“映画の伝道師”と言われた淀川氏の遺産のひとつといえるだろう。

テレビ局の洋画劇場全盛期だった頃、

「テレビの洋画劇場はカットが多くてひどい、ちゃんとノーカットで放送すべきだ」

という視聴者からの意見を受けたときの返答は見事だった。

「何いうてんの。家の中にいてタダで映画を観ながら贅沢言うんじゃない。ノーカットを観たかったら映画館行ってお金払って観なさい」

画面の上では親しみのある気さくなイメージの強かった淀川氏であるが、実は映画を観る側の人間に対しても厳しかったと言える。

その神戸は日本の映画発祥地といえる場所である。かつて神戸最大の繁華街だった「新開地」は映画館が立ち並び、最盛期の昭和30年代半ばには、「本通り」と呼ばれるメインストリートだけでも20館に及んだという。

この「新開地」で長く映画看板絵師として働き、今は神戸アート・ビレッジ・センターで「映画を描く会」を主催されている山中一夫氏と先日お会いする機会があった。氏は新開地で最も長い歴史を持つ有名な「聚楽館」で最後に上映された「鬼畜」(1978年 野村芳太郎監督、松本清張原作)の看板も描かれた関西屈指の映画絵師である。人との交流がお好きで、気さくで飾らず、若い女性ともすぐに打ち解ける人柄には感服した。人徳なのだろう。

思い起こしてみると、私等の子供の頃には映画の看板画に触れる機会は多かった。銭湯にはヤクザ映画のポスター画が貼ってあり、高倉健、渡哲也、菅原文太といったコワモテの俳優がこちらを睨みつけていた。町の片隅に立てかけてあるロマンポルノの看板を横目で眺めながらドキドキしたものだ。初めて行く映画館は、高々と掲げられた看板画の作品を遠くから見つけることで目的の劇場を探しあてたものだった。チラシやパンフレット、レコード・ジャケットなどにも実に多くの絵画が使われていた。

映画専門の大劇場は激減して、大手はマルチプレックスやシネコンといった複合館のビルが主となり、ミニシアターや単館系の表示宣伝方法もオリジナルなものに変わってしまった今では、迫力満点の大看板を見ることは殆どなくなってしまっている。

映画産業はメディアを使った宣伝、劇場公開、ビデオ・DVD発売、レンタルリリース、テレビ放送という、やはり複合的な経済システムを確立している。そういう合理的な流通経済を否定するつもりは毛頭ない。ただ、大型商業施設内の上映館や無機質なビルの外観からは、そのスクリーンで躍動する銀幕のスターをイメージすることは出来ない。

(2004.10.12)

神戸・南京町での展示会で歓談する山中一夫氏(写真左)

神戸・南京町での展示会で歓談する山中一夫氏(写真左)

”ゴッドファーザー”逝く

”ゴッドファーザー”逝く

出身者や有名俳優による対話式インタビュー講演が修士課程に組み込まれ、その模様の一部がテレビ番組として放送されてもいるアクターズ・スタジオは、全米屈指の“名門”演劇学校として有名だ。昨年(2003年)9月に亡くなったエリア・カザンや、リー・ストラスバーグらが戦後ニューヨークに設立し、スタニスラフスキー・システムをもとにした「メソッド演技法」によって、数々の名優を輩出してきた。戦後のアメリカ映画や演劇の有り方に大きな流れをもたらしたことはよく知られている。

自らの体験をもとに、想像力と精神性を同一化することによって役柄を生み出していく演技法は、俳優としての外見や素性、テクニックといった素質に依存する必要からは解放されているものの、それはまた、それを具現化できる才能なくして高い評価を得ることは出来ないだろう。

原作や脚本や演出家のイメージに俳優がピッタリという幸運だけでは、メソッドという創造性は必要とされない。メソッド演技法は、あくまで役者自身が、都度の努力によって創り出していかなけれならないものであるがゆえに、その才能の有無は厳しく評価されてしまうに違いない。

マーロン・ブランド演ずるマフィアの大ボス“ドン=ヴィト・コルレオーネ”を目の当たりにしたとき、彼はドン=ヴィト以外の何者でもなかった。極貧のイタリア移民として過酷な運命を生き抜き、一代にしてニューヨーク最大の組織を作り上げた背景と辛苦をその眉間に刻み、ファミリーを守らんとする使命を背負いつつ将来を憂い、託し、時代の変遷に立ち尽くすコルレオーネ・ファミリーのドン、ヴィト・コルレオーネその人であった。そして、このヴィト・コルレオーネが完璧であったからこそ、後輩たるデ・ニーロは若き日のヴィトをまた完璧に“メソッド”し得たのではないだろうか。

その「ゴッド・ファーザー」(’72)でアカデミー主演男優賞に選出されながら、ブランドはアメリカ映画における先住民の描き方を批判し、受賞式をボイコットした。

「波止場」(’54)でみせた苦悩する青年も、「地獄の黙示録」(’79)でのカーツ大佐も、彼が創り上げた人格そのものだった。

私生活では様々な悲運にあったと聞くが、とにもかくにも、幼い少年時代にアメリカ人俳優として名前を覚えた初期の人であり、私にとっては、カリスマとして位置づけられたハリウッド・スターの一人であったことは確かである。

(2004.7.9)

ブッシュに逆風?カンヌの反乱

ブッシュに逆風?カンヌの反乱

日本びいきといわれるクエンテイン・タランティーノがコンペ部門の審査委員長になったことで、押井守監督の「イノセンス」や、木村拓也出演のウォン・カーウァイ監督作品「2046」などの受賞に期待を持つ声も少なくなかった第57回カンヌ国際映画祭。見事パルムドールを獲得したのは、マイケル・ムーアの新作ドキュメンタリー「華氏911」であった。

一昨年(2002年)の「ボーリング・フォー・コロンバイン」で55回記念特別賞を受賞し、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞受賞の壇上ではブッシュ大統領への怒りを露にしたムーアの、今度はそのブッシュ政権によるイラク戦争開戦を徹底的に非難した作品である。現政権への非難の強さに、配給予定していたディズニーの子会社が降りるという騒ぎになった問題作だ。

アカデミー賞が、“ハリウッド映画のためのハリウッド映画界からのご褒美”的存在であるのに対して、カンヌはヨーロッパ的な視点がやはり強いし、世界中の映画関係者が集まるお祭りであると同時に、それゆえに作品買い付けの場としての位置付けをもっている。

受賞作に製作国や言語は関係ないし、審査員が第三者ではなく、監督や俳優など、映画の製作に様々な形で直接的に携わっている世界中の“仲間”である点も面白い。

ヒットしそうな映画を買い付けるためのビジネス一辺倒だけなら(アメリカの超大作などの話題作は、賞とは関係なく、招待上映される)、これはまた味気ないものになってしまうのであるが、あまり取り上げられない国の作品や作家、俳優などに目を向ける機会としての、この世界的映画祭における意味合いは大きいはずだ。

英国を除いて、イラク戦争への懐疑心が強くなっているヨーロッパでの映画祭であるとは言え、タランティーノの決断には拍手を送りたい。

(2004.5.23)

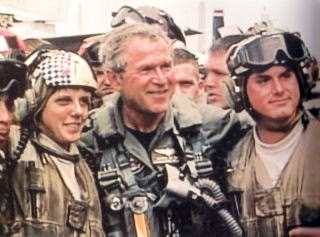

「華氏911」で使用されたニュース映像

ハリウッド祭り

ハリウッド祭り

日本人と日本映画のノミネートで、芸能メディアが大騒ぎした米アカデミー賞が終わった。

タランティーノの「キル・ビル」に見られるように、アメリカナイズされた殺陣シーンだけは斬新だったといえる「ラスト・サムライ」の渡辺謙は、自身が出演する日本映画やドラマに見られるような存在感ある演技そのままだった。今後も米作品に出演を続けてゆく機会があれば、オスカーを手にすることもありうるだろう。

米アカデミー賞の特徴でよく言われるのは、作品賞におけるシリアスとエンターティメントとの交互受賞である。真偽の検証に興味はないし、ずば抜けた傑作の生まれない近年のハリウッド作品の何が受賞しようと興味は薄いのだが、映画産業における貢献度がより重要視されている様相は、今回の「ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還」や「タイタニック」などの独占受賞に顕著に表れているようにも思える。

対極化した善と悪を設定し、その正義の側を標榜し、過去の犯罪的戦争を扱った映画の中にさえスーパーマン的ヒーローを登場させる近年のハリウッド大作を観るにつれ、かつて“怪物”スタンリー・キューブリックが徹底して貫いたアンチ・ヒーローの姿勢に感服すると同時に、なにか予言的なものさえ感じざるを得ない。

そういう意味では「たそがれ清兵衛」が逸した外国語映画賞を受賞したカナダ映画「みなさん、さようなら」は興味深いもしれない。

「たそがれ清兵衛」でいえば、個人的には素晴らしいと思う宮沢りえらの“方言”の魅力を、アメリカでは作品の評価に加味することが期待できないわけだから、その部分は割り引いて捉えるべきだろう。

とにかく、その資金力を背景にした桁外れの超大作さながらに、煌びやかでゴージャスな「お祭り」は人々を麻薬のように虜にし、きっと楽しいに違いない。

(2004.3.2)

かくも長き不在

かくも長き不在

アメリカの映画賞レースがたけなわである。

山田洋次監督の「たそがれ清兵衛」が、アカデミー外国語映画賞にノミネートされた。主演は真田広之と宮沢りえ。真田の芸達者ぶりは織り込み済みだし、和服の似合う雰囲気を持ち、独自の儚さをも醸し出す宮沢りえは、何故か方言を駆使することで魅力を倍増させる。

ゴールデン・グローブ賞に次いで、やはり助演賞にノミネートされた「ラスト・サムライ」の渡辺謙ばかりが取り上げられていただけに、ハリウッドに対する執着が強く(?)、双方の作品に出演している真田には幸運といえるかもしれない。

ふと思うことがある。あらゆるシーンで活躍の目覚しい昨今の日本女性であるが、はたしてスクリーンの世界において圧倒的存在感を誇る大女優は現在いるのだろうか?

綺麗で可愛い女優さんは山ほどいる。しかし、彼女たちの映画での姿は、テレビドラマやCMや、バラエティー番組でみせるそれとなんら変わりがない。小器用なタレントが演ずるそれらに、乖離したカリスマは感じられない。

確かに女優という職業はある意味男性に比べて不利な部分はある。若さや人気者だけを求める業界や鑑賞者の姿勢。大人の女性を扱った脚本の不在。結婚による人気の低下や引退もあるだろうし、アクション系での主演が期待される女性は極めて少ない。

かつて「サンダカン八番娼館 望郷」(’74)に出演した田中絹代を観た時、本物の演技者たる迫力に圧倒された。田中は亡くなる直前、テレビドラマの「前略

おふくろさま」(1975〜1977 日本テレビ)というテレビドラマで声の出演(主演、萩原健一の母親役)をしていたのだが、その息子との手紙のやりとりを朗読する声だけでも、出演俳優達を凌駕する存在感を持っていた。

人々に鮮烈な記憶としてに刻まれるような女優が、今後いつ現れるのだろうか。

故・夏目雅子が好きだった。

(2004.1.28)

“映画”を観よう

“映画”を観よう

かつて「リバイバル上映」というものが一般的であった頃、私たちは先人の作った名画や見落とした話題作などにも、当たり前のように劇場で触れる機会を持っていた。このことが、例えばチャップリンの1920年代、30年代の作品や、ルネ・クレマンの「太陽がいっぱい」(’59)、黒澤明監督の「七人の侍」(’54)といった作品との劇場での出会いを与えてくれたのである。

思いもよらぬ作品が大ヒットし、ロングランは無制限の勢いで延長され、公開後、半年近く経っても見に行ける作品などもあった(「燃えよドラゴン」(’73)はその典型)。

そういった映画産業のかたちが完全に消滅したのは、レンタルビジネスの確立による「計画経済」システムの導入によるところが大きい。私自身もレンタル愛好家であり、これ自体を否定するなんて到底ありえない。上映時間を調べ、電車賃を出して繁華街へ出てゆき、1800円という入場料を出すことに比べれば、2〜300円でいつでも好きな時間帯に好きな映画を見られるのは、テレビの小さな画面といえども有り難いものである。

しかし、このレンタルビジネスは実によく出来ているゆえ、その術中にはまってしまうと、公開終了後、1〜数ヶ月程度で次々に開始される新作のレンタルに追われてしまうことになりかねない。

映画通を自称する若者が、チャップリンの作品を一作も観たことがないという。ルネ・クレールも、フェリーニも、小津安二郎も全く知らないというのには驚かされる。

時代によって人々が接触するものは変わってくる。しかし、今触れることの出来る古典や名作に全く興味を示さず、あたかも新しく自分たちの出会ったものこそが、その創造の根源であるかのごとく思い込んでいる人たちが多いのことも事実だ。

CGを駆使した桁外れの大作も、それはそれで楽しい。しかし、それが「当たり前」であり、「映画とはこういうもの」と潜在的に思い込んでしまう要素があるとすれば、新作レンタルに追われる姿と重ね合わせて、何やら本末転倒な気がしないでもない。

映画が映像技術を進歩させてきたのは厳然たる事実であるし、そのことによって数々の名作、傑作も生み出された。しかし、作り手が知恵を絞り、アイディアを出し合い、試行錯誤の末、その映像を手に入れるのではなく、CGクリエーターに依存した「作画」に満足し、観る側もまた技術のみに支配されてしまうのであれば、それはもう旧来の映画作家たちが作り上げてきた映画とは少し違った映像エンターテイメントとして成り立つものかもしれない。

最近、過去の名作、名監督の作品がデジタル・リマスターされて特別上映されたり、DVD販売されているものがある。技術はそういう機会をも提供してくれているし、それもまた映画の楽しみの一つであり、「温故知新」でもあるはずだ。

(2004.1.20-25改)

「RESPECT田中徳三 プログラム・ピクチャーの黄金期を駆け抜けた映画監督」(

「RESPECT田中徳三 プログラム・ピクチャーの黄金期を駆け抜けた映画監督」(

神戸・南京町での展示会で歓談する山中一夫氏(写真左)

神戸・南京町での展示会で歓談する山中一夫氏(写真左)