「キルソドム 再会のとき」(1985年 韓国 イム・グォンテク監督)

イム・グォンテク監督の作品は、現実の歴史的事象に映画というフィクションを一体化させ、その社会情勢に翻弄される人たちを主人公に据える。作家としての姿勢は、虚飾や欺瞞を排し、あくまでも主体として歴史と現実を真っ向から見据え、なおかつ告発的姿勢を躊躇しない。

それらの作品から生まれてくる共通の迫力は、物語の登場人物と時間を共有しながらも冷徹な第三者としてと語られているかのごとくであったり、また同時に、登場人物自体に監督自身が投影されているようにさえ映る独特のリアリズムによってもたらされる。それはまさに、大きく揺れ動く歴史の只中にあった監督自身の経験と深い洞察力ゆえに我々に強く突きささってくるのだろう。誤解を恐れず言わせてもらうなら、「出演者の誰かを自分に置きかえて」というだけのものではなく、出演者の言動それぞれが、監督自身の持つ一様ではない側面を分担して演じているようにさえ思えるのである。それゆえ、これらの作品の人々は妙に生々しく、見方を変えれば、自分自身の内面を覗かれているようでもあり、まさに「人間」そのものなのである。

物語の序盤、理解ある夫の言葉を受けて、戦渦のなかで生き別れた我が子の情報を求めてテレビ局へと車を走らすファヨン。交錯する回想シーンは、過酷な運命にさらされるファヨンへの同情を十分に呼び起こす。

彼女の隠された息子の父親であり、かつて愛を誓い合いながら引き裂かれたトンジンとの再会。噛みしめるように吐露しあう故郷キルソドムにおける日々は、運命の残酷をさらに増幅させ、親子の再会という希望を成就する願いと我々をいざなう。

ありし日を確かめ合うように捜索を始めた二人は、しかし、息子と思われる青年ソクチュルを見つけ出す過程で、それぞれが抱える現実の様々な問題と直面せざるをえなくなる。

脱走兵の自分を救ってくれた恩人の娘ゆえ結婚を余儀なくされ、庶民そのものの生活苦をにじませているトンジン。社会の底辺で這うように暮らす一家のソクチュル。そして対照的に、今は裕福で温かい家族に恵まれているファヨン。三者三様の生活は、それぞれに束縛と欲望と価値観を生み出し、互いの容易な交わりを拒絶する。その厳しさ、苦悩こそが、生き続けていかなければならない人間のリアルな姿でもあるのだ。

第二次大戦における日本の敗戦は、朝鮮半島に植民地支配からの解放をもたらした。焼け野原となった日本はアメリカに占領され、その傘下におかれることになる。しかし、アジア侵略の当事者だった日本は、冷戦における西側の雄として君臨するアメリカの戦略のもとで経済復興に邁進し、一方の朝鮮半島は、その東西代理戦争の地として再び戦渦の舞台となり、数百万の犠牲と離散のうえに分断国家を余儀なくされているのである。

日本において、朝鮮戦争については、たとえばヴェトナム戦争よりも実態は知られず、語られることも少ないだろう。

「故郷はファンヘ道キルソドム、朝鮮戦争前は「南」、休戦以後は「北」だ。故郷に独り暮らす母を訪ねることもできん、ちくしょう」

「ドイツは第二次大戦の報いで分断されたとか。この国は何の報いでこんなことに」

「我々が弱い民族である報いかも知れんな……」

「フンッ、もっといい国に生まれたかった」

朝鮮戦争特需を復興材料とし、東側に対峙する緊張、兵役といった「肩代わり」をも依存することによって東アジアの安全保障体制に胡坐をかいてきた日本は、その歴史の直視から免れることはできないのである。

(2010.6.26)

[cast]

キム・ジミ(ファヨン) シン・ソンイル(トンジン) ハン・ジイル(ソクチュル) キム・ジヨン(ソクチュルの妻) チョン・ムソン(ファヨンの夫)

[staff]

監督 イム・グォンテク 脚本 ソン・ギルハン 撮影 チョン・イルソン 音楽

キム・ジョンギル

韓国・大鐘賞 作品賞、女優賞

1986年シカゴ国際平和祭 人類平和賞

<<戻る

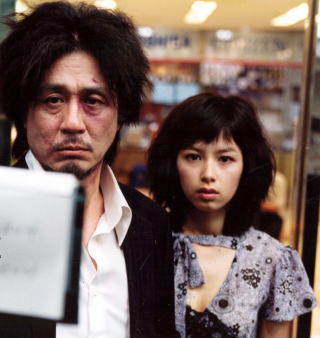

「息もできない」(2008年 韓国 ヤン・イクチュン監督)

breathless

チンピラが道端に「ペッ!」と吐き捨てたつもりの唾が、通りがかった女子高生の胸元にひっかかる。

「ちょっと!」

平然と過ぎようとしていた男はいぶかしげに振り返る。

「なんとかしてよ!」

詰め寄り、しかもチンピラにビンタを食らわした代償に一撃、顔面を殴打され失神する。いったいどういう女子高生だ。彼女が目を覚ましたときサンフンがそこにいたのも単なる気まぐれではなく、そうやって歯向かってきたヨニを妙に思ったからに違いない。逆説的な親近感がそこに存在する。

サンフンとヨニの生活は、ともに「暴力」によって破壊されている。肉親がもたらしたその「暴力」ゆえの不幸を、自身の暴力性をあらわにすることで払拭しようとするしか術を持たないのがサンフンである。一方ヨニは、他者から受けた暴力によって家庭が崩壊し、その憎悪ゆえの暴力、すなわちサンフンへの対峙だといえる。対極にありながら、それでいて「家族」と「暴力」、あるいは「破滅性」いう共通のキーワードによって、その繋がりは固有の共振を生み出して不思議な増幅をもたらす。

ヨニは自分の境遇を偽り、理想の家庭を装いながらサンフンに臆することなく接する。そのことはむしろサンフン自身の「鏡」を見ることなく、ある種の母性を意識させる女性として存在するのかもしれない。マンシクにさえ言い放つ「シーバルロマ(クソ野郎)」には、憎悪の根源たる父親と、同時に自分自身へもたたきつける言葉であるように、ヨニへの「シーバルリョナ(クソ女)」は、愛を受けることのなかった母親へのそれであるかのようにも聞こえる。

家族を憎悪しながらも家族から逃れられない、そこに帰結せざるをえないという性(さが)によって、人はある種の不条理な拘束を強いられているのであろうか。だとすれば、それはこの上なく残酷でもある。愛を知らない、いや知っていたとしても、愛を渇望する人間であればあるほど、どのような形であれ、それはより強く作用するのであるから。

サンフンの死は、暴力を憎悪しながらも暴力に寄りかからざるを得なかった彼に起きた一瞬の「隙」であった。そしてそれは、彼に愛の兆しをもたらしたヨニとは紙一重にいびつに捻じ曲がったヨンジュによってもたらされる。ヨンジュもまた、かつてのサンフンへの道を歩み始め、その姿に、自分たち家族を奈落へ追いやった源泉をヨニは見る。

サンフンとヨニ、この出会いは一体、なんたる「業」であろうか。

(2010.4.29)

[cast]

ヤン・イクチュン(キム・サンフン) キム・コッピ(ハン・ヨニ) イ・ファン(ヨニの弟ヨンジュ) チョン・マンシク(マンシク) ユン・スンフン(ファンギュ) キム・ヒス(サンフンの甥ヒョイン) パク・チョンスン(サンフンの父スンチョル)

[staff]

制作・監督・脚本ヤン・イクチュン 編集 イ・ヨンジュン/ヤン・イクチュン 撮影

ユン・チョンホ 美術 ヤン・ヒョンチョル 音楽 インビジブル・フィッシュ

第10回 東京フィルメックス最優秀作品賞 観客賞

ロッテルダム国際映画祭タイガー・アワード(グランプリ)

韓国映画評論家協会 国際批評家連盟韓国本部賞

韓国・大鐘賞 新人女優賞

韓国・青龍映画賞 新人男優賞、新人女優賞 ほか受賞多数

<<戻る

「母なる証明」(2009年 韓国 ポン・ジュノ監督)

mother

またもや、韓国映画の火傷しそうな「激情」空間に触れてしまったという感じがする。

母と子の姿や関係性を描くという作品は無数にあるといってよい。我々の頭の中にもさまざまなパターンがインプットされており、そこを一点突破するのは相当に難しいといえる。ポン・ジュノ監督は、それでもあえてそれを貫いている。やはりどうしても、人間の繋がりの根源ともいえる「母」というものは、一度は自分の手で突き詰めてみたいというのが極めて強い作家的な欲求としてあるのかもしれない(逆説的に、絶対そこには触れたくないという感性も理解できる)。

貫く題材としてセットされたのが猟奇事件である。事件をきっかけに、一庶民である貧しい母と愚鈍な息子という二人の人間の、その凄まじい生物性が解き放たれ、我々に襲い掛かかる。

我々は息子トジュンを逮捕する警察に反感を抱き、彼を救おうと尋常ではない努力に奔走する母を報わせたいと願わずにはいられない。しかし、当て逃げされことに仕返しする友人ジンテと繰り広げるハチャメチャな事件や、その幼児性ゆえに危険な暴力性や、垣間見える飲み屋の娘への性的感情表現は一抹の不安を抱かせ、どこか全幅の信頼を与えてくれない。見るものにジレンマを起こさせるこのあたりの脚本と演出力はいやらしいほど上手い。先入観が構築され、自身の排他性、あるいは中立性を問われているような感覚に陥る。それを払拭しようとする私をあざ笑うかのように、いつの間にか今度は客観性の崩壊へと誘導されるのである。

登場人物たちの心の奥底が見え隠れするようなこのミステリータッチのあり方は、単に物語を進行させる踏み台という役割に留まることなく、善・悪を超越した「母親」という存在をあぶりだすためのテイストを十二分に発揮させ、怖くて、凄まじくて、苦しくて、容赦のない人間追究作品に昇華している。

(2009.12.3)

[cast]

キム・ヘジャ(母) ウォンビン(トンジュ) チン・グ(ジンテ) ユン・ジェムン(ジェムン刑事) チョン・ミソン(ミソン)

[staff]

監督・原案 ポン・ジュノ 脚本 パク・ウンギョ/ポン・ジュノ 撮影 ホン・クンピョ 編集

ムン・セギョン 美術 リュ・ソンヒ 音楽 イ・ビョンウ 衣装 チェ・ソヨン

<<戻る

「ゆれる」(2006年 『ゆれる製作委員会』/シネカノン 西川美和 監督)

映画を多く見ている者には、伏線となっている最初のシーンを読めてしまったりもするのだが、この伏線のあり方を含めて、本作の怖さの真髄は、兄である稔は弟を知りすぎるほど知り尽くしており、弟の猛は兄のことを上っ面だけしか分かっていなかった(あるいは分かることを拒絶していた)ということに集約されていると思う。

兄弟というのは、ありふれた家族構成の要員でありながら、実際は実に複雑で難儀な人間関係でもある。人間関係の試練としての原点のようなものかもしれない。

「血肉を分けた」という意味では親子と同様であり、「許容」「依存」という点では他人の介入する余地はない。同時に「同世代」「同環境」という部分では、ある種ライバルとしての関係性が必然的に内在している。

原理的に強いられた「愛情」のなかで、性格を知り、欠点を知り、記憶を共有し、理解し、擁護し、忍耐し、嫉妬し、反発し、対抗を余儀なくされるという、そういう「愛憎」であるからこそ、常軌を逸し、取り返しのつかない行為に及んでしまうこともあるように思える。

この一筋縄でも一様でもない「兄弟関係」と瞬間的に共鳴する感性を持つものには、この作品での描かれたかたより説明的に二人を表現することが不要であると分かる。そしてそのことは、二人による折々の「表情」「しぐさ」という表現によって構築され、さらに稔のそれらによって完成されていることから言っても、西川監督の想像力と演出力はもとより、香川照之の演技力は抜群であったといわざるを得ない。

「ゆれる」というこのタイトルは実に「巧妙」ではないだろうか。それは、稔に同情し、猛を見直し、「いや、違うぞ」と気づかされる、そういう鑑賞者の「ゆれる」心を、あらかじめ西川監督に見透かされているように思えるからである。

(2009.10.5)

[cast]

オダギリ・ジョー(早川猛) 香川照之(早川稔) 真木よう子(川端智惠子) 伊武雅刀(早川勇) 新井浩文(岡島洋平) 木村祐一(丸尾検察官) 蟹江敬三(早川弁護士)

[staff]

監督・脚本 西川美和 撮影 高瀬比呂志 編集 宮島隆二 音楽 カリフラワーズ

第61回(2006年度) 毎日映画コンクール 日本映画大賞、録音賞 他、受賞多数

<<戻る

「フラガール」(2006年 シネカノン 李 相日 監督)

就職してまだ間のない青二才だった頃、福島県のいわき市に一人で出張したことがあった。その前日に先輩から、「ハワイに寄り道したらアカンぞ」と、薄笑いで言われた。何のことか分からず問い直すと、いわき市にはハワイをモチーフにした観光施設があるというのだ。70年代の終わりだったと思う。

当時は、まだテーマパークという類の施設はあまりなかったはずだし、海外はおろか、他府県に出ることも多いとはいえなかった私にしてみれば、東北である福島県に「ハワイ」といわれてもピンとこなかったし、同時に「一体、どういう発想でハワイなのか…」という、不思議な好奇心が沸いたことを思い出す。

後年、その「常磐ハワイアンセンター」は、脱石炭というエネルギー政策の転換によって、日本各地の炭鉱が次々に閉山されていくなか、やはりその煽りを受けて閉山に向かっていたいわき市の常磐炭鉱が、廃れゆく町の起死回生をかけて立ち上げた施設だったということを知ったわけだが、80年代になってからは、当のいわき市に出張に行っても「ハワイ」の話題が出ることはなかったし、実際に立ち寄って利用するどころか、外観さえ見る機会がなかった私にとって、すっかり忘れ去った小さな出来事にすぎなかった。

そんなこともあり、「フラガール」という作品が、この施設のオープンに際する悲喜こもごもな人たちを取り扱った物語であると知ったときは、「あっ!これは…」と、30年前のエピソードが蘇ったりした。もう、福島へ行く機会も殆どなくなってしまった今から思えば、一度くらいは「寄り道」していたほうが良かったなどと悔しがったりするのだから勝手なものだ。

レジャーの多様化による経営危機を乗り越え、現在は「スパリゾート・ハワイアンズ」として規模も大きくなって運営されている。勿論、この映画のヒットによって、入場客がアップしたであろうことは充分予想できる。

80年代といえば、邦画にも全く力がなかった時期で、アイドル歌手のダイコンなんかがスクリーンのヒロインを演じてお茶を濁していたように思うし、テレビドラマなんかでは、30歳前後の女優に魅力ある人が多かったと思う。それから比べても、本作の蒼井優をはじめとして、昨今は素晴らしい若手女優に恵まれているほうなのではないだろうか。

青春物語でもあるし、頑固で暴力的な家父長制が垣間見えたり、国の政策に翻弄されるといった庶民の生活物語でもあるのだが、コメディタッチの雰囲気が本格的なフラによる躍動感と相乗効果をもたらしていて、悲喜こもごも、全てが施設オープンへと収斂されていくこの前向き感が楽しい快作である。

2008年には舞台化もされている。

(2009.3.26)

[cast]

松雪泰子(平山まどか) 岸辺一徳(吉本紀夫) 蒼井優(谷川紀美子) 徳永えり(木村早苗) 山崎静代(熊野小百合) 豊川悦司(谷川洋二郎) 富司純子(谷川千代) 寺島進(石田)

[staff]

監督 李相日 脚本 李相日/羽原大介 撮影 山本英夫 編集 今井剛 美術 種田陽平 音楽

ジェイク・シマブクロ

第30回 日本アカデミー賞 最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀脚本賞、最優秀助演女優賞

<<戻る

「闇の子供たち」 (2008年 ゴー・シネマ配給 阪本順治 監督)

現実の社会事象をもとに創作物として公表するとき、それは創作者自身にも降りかかるある種の負い目や痛みを覚悟しなければならない。それがこの種の物語を作る場合の責任でもあり、それを回避するような視点でしか描けない作品は、所詮、薄っぺらで他人事としてしか捉えられていないことになる。

そういった意味において、自ら原作者に手紙を書いて映画化権を取得した阪本順治監督の姿勢は正しいものだったし、多くのオファーの中から阪本監督を選択した梁石日氏の判断にも間違いはなかったといえる。

我々が映画を楽しもうとするとき、そこには現実逃避が少なからず存在する。ラヴ・ストーリーは自身が得られない恋愛を疑似体験させ、時代劇は激動の過去へと観客を誘い、SFは驚愕の未来世界を展開する。主人公たちと勝利を分かち合い、ときに敗北の悲嘆にくれる。人種・民族・言語を超えて、様々な人間、様々な個性が自分を巻き込みながら、時空を超え、非現実の世界を奏でてくれるのである。

そういった涙や笑いや感情移入を体験する中で、個々人にとっての「好きな映画」や「面白くない映画」、「素晴らしい作品」や「よく分からない作品」と出会うことになる。それはときとして、映画を楽しむという概念とは別の形で評価せざるを得ない作品の存在をも知らしめるし、この「闇の子供たち」は、まさにそういった類の作品に他ならない。

つまり、何らかの形で「楽しむ」という「現実逃避」としての映画とは違うものとしての認識のもと、ここでは、過去の悲劇の検証でも、未来への警鐘でもなく、まさに我々を取り巻く「今の現実」に他ならない痛烈な「闇」であり、「病み」であり、「苦悶」でもある。

こういった類の作品が、より多くの人々の目に触れるためには、一般ロードショー作品として多くの劇場で公開されることが望ましいだろうし、且つ、大衆に知られた有名俳優たちが配役されるという興味によって、その目的は必然的に達せらやすくなる。

この双方の条件が満たされたとき、その作品は「好き」「嫌い」を超えた「今を生きる多くの人々(出演者も含めて)が見るべきもの」として広がりを持つ可能性も高まる。

個人的な感覚では、本作における「日本側」の俳優陣全員がベストだという印象は持てない。しかし、そのことが上記の要件を満たしているという側面があると同時に、作品の質を劣化させているようなことは生じていないことは救われる。

台詞や微妙な演技や表情の中に伏線がちりばめられ、物語としても、また、この問題の根深さを表すという意味においても、脚本と演出は秀逸だったと思う。

このような重い作品であればこそ、映像としてうやむやに出来ない厳しさが時にはある。危険な現地ロケ、小児への虐待、それらの部分の表現方法や作りこみも含めて、現実から眼をそむけないことの重要性を訴えた阪本監督の志の高さには敬意を表したい。

(2008.9.16)

[cast]

江口洋介(南部浩行) 宮崎あおい(音羽恵子) プラパトン・スワンバン(チット) プライマー・ラチャッタ(ナパポーン) 妻夫木聡(与田博明) 佐藤浩市(梶川克仁) 鈴木砂羽(梶川みね子) 豊原功輔(清水哲夫)

[staff]

監督・脚本 阪本順治 原作 梁石日「闇の子供たち」 撮影 笠松則通 美術 原田満生 照明

杉本崇 録音 志満順一 音楽 岩代太郎 主題歌 桑田佳祐「現代東京奇譚」

<<戻る

「オアシス」 (2002年 韓国 イ・チャンドン監督)

oasis

前ニ作である「グリーン・フィッシュ」('97)や「ペパーミント・キャンディー」('99)では、急速な時の流れに居場所を失い、いつの間にか取り残されてしまった主人公たちの隔世感や孤独感といったものが、新旧が交錯する現実の韓国社会の風景とリンクさせて描かれていた。

本作「オアシス」では、時間の中で期せずして起こってしまった隔世から、それは一歩進み、人々の大多数が、恐らくは悪意無く共有している常識や価値観と、そこから弾き飛ばされている二種類の人間との関係性に変貌している。つまりそれは、時間経過によって起こる隔世から、現在という空間に存在している隔絶へと眼が向けられたといえるだろう。

ジョンドゥとコンジュの二人が、彼らの家族とそれぞれ繋がっているものは、ある種の“利用価値”の部分でしかない。

ジョンドゥ自ら買って出たとはいえ、前科者を厄介払いできるという意識なくして、轢き逃げの身代わりに弟を差し出すという行為がありえようはずも無く、彼が存在意義を証明したはずの痛切な犠牲行為は、皮肉にも家族の側にとってはその瞬間に完了し、その“価値”を利用して以降の断絶をも意味したと言える。

出所に際して出迎えも無く、家族の移転先さえ知らされていなかったジョンドゥにしてみれば、「負い目がある」という兄の言葉など心に響くものではないだろう。そんな兄弟たちからすれば、被害者の娘であるコンジュと接触するジョンドゥの行為を理解できようはずもない。

一方、コンジュの兄夫婦といえば、重度の脳性麻痺である彼女を古いアパートに残し、自分たちは身障者用に優遇されたマンションに引っ越して、役人が調査に来るときだけコンジュをアパートから連れ出して同居しているように見せかけており、やはりここにも“利用価値”として家族と関わるコンジュしか存在しないのだ。

当事者(家族の側)に悪意があろうが無かろうが、少なくとも、ありのままの姿に向き合う家族の態ではない。そういう家族や世間に対して、あるいは薄っぺらい神への祈りに対しても、ジョンドゥやコンジュは、何も求めないし、何も期待していない。

ジョンドゥに襲われ、恐怖のあまり失神するコンジュは、それでも「かわいい」の言葉に揺り動かされる。それは、身勝手な男にありがちな言い回しに過ぎなかったかもしれない。しかし、コンジュの孤独にとっては心を揺り動かすに余りある言葉でもあり、そして、ジョンドゥもまたコンジュにのみ救いを得、唯一無二の存在を知る。

二人のなかでは、世俗の価値観や空虚な家族関係など何の意味も無い。何も無い二人にしか、“オアシス”の絵の中にあるオアシスも、そのオアシスに懸かる街路樹の影への恐怖も理解できない。

コンジュが立ち上がる刹那、ジョンドゥと自由を過ごすひと時は、単なる妄想の世界などではなく、それは何も無い“砂漠”の中で、二人の魂がオアシスに浮遊して交わる本当の瞬間なのだ。

(2008.8.11)

[cast]

ソル・ギョング(ホン・ジョンドゥ) ムン・ソリ(ハン・コンジュ) アン・ネサン(ホン・ジョンイル) リュ・スンファン(ホン・ジョンセ) ソン・ビョンホ(ハン・ハンシク)

[staff]

監督/脚本 イ・チャンドン 撮影 チェ・ヨンテク 音楽 イ・ジェジン 美術

シン・チョミ

第59回(2002年) ヴェネチア国際映画祭 銀獅子賞(監督賞)、新人演技賞、国際批評家協会賞

<<戻る

「シークレット・サンシャイン」 (2007年 韓国 イ・チャンドン監督)

密 陽

「他人の痛みが分かる」といったところで、そこにはおのずと限界がある。同じ苦しみや悲しみを抱えている者どうしであれば共有できる「痛み」は存在するであろうが、それにしたって個々人の感受性や向き合い方は全く同じものばかりではないだろうし、その向き合い方が違うからといって「痛みが分からないのだ」と一方的に非難することも的を得ていない。

ましてや、同じような共通点を有しないものにとっては想像力の範疇を超えることは出来ないわけだし、あらゆる体験や環境や人間性のすべてを投入して想像力を結集したところで、対象となる人物の痛みを消滅させることも、自分の痛みとして完全に憑依させることもできない。

別の言い方をするなら、「他人の痛みが分かる」ということは、自分自身が直接の当事者でないにもかかわらず、あたかも何がしかの不幸を経験した感情の時間を持たなければならないわけで、わざわざそんな感情に時間を費やしてストレスを受けるというのは辛い話だともいえないこともない。

にもかかわらず、この作品のシネに異常なほどに感情移入することがあるとすれば、それは、この作品が人間の持つ二種類の性質を対比させながら、その一方、つまり「シネ側」の人間の感情をかきむしるからであろう。そして、そういう感性こそが「他人の痛みが分かる」ということの根っこなのだという気がする。

シネに好意を持ち、その境遇にとことん同情しているとはいえ、ジョンチャンにとってシネはたやすい女性ではない。一方、シネから見ればジョンチャンはあまりに俗人であり、彼に頼らなければならない事柄は諸事あるには違いないのだが、その俗人ぶりは嫌悪こそすれ、尊敬など到底できないタイプの人間である。

両者とも平凡な一般人でありながら、その違いは明白に表れている。「軽さと重さ」「価値観」「性格」「人生との向き合い方」……表現方法は色々あるのだろうが、とにかく対極にあるのだ。

そして、襲い掛かる不幸がシネの側にあることがこの作品の辛さであり苦しさであり、シネとジョンチャンの立場が逆だったとしたらこの映画は成立しない。それは、子供や連れ合いを亡くすという辛さに「質的違い」があるというのではなく、そこからどうやって起き上がっていくのか(あるいは起き上がれないのか)、何に救いを見出そうとするのか、その選択や過程や納得の仕方や言動に「質的違い」が生じるからだ。同時に、だからこそシネにとって、ジョンチャンの存在にもまた意味と可能性がある。

宗教の根源にあるのは「死」への恐怖だ。あらゆる「死」の恐怖から逃れようと人は宗教に救いを求める。しかし同時に、宗教は現実に目の当たりにする死の悲しみを公平に回避してくれるわけではないし、神は許しを認定するか否かの答えを万人に等しく明示してくれるわけでもない。

神の意思に近づかんとしたところで、別の誰かは真っ向その「意思」を陵辱することに躊躇しない。残念ながら、これが「宗教は人間のものである」ことの限界なのだろう。

そういう「人間の宗教」がもたらす「神の意思」に常に納得しながら生きてゆけるほど人間は単純でも強固でも純情でもなく、苦しみ、もがき、反駁し、時には破裂する。「シネ側」の人間にとっては、その選択にも反応にも結果にも常に納得できる意義を求め、それ故、葛藤と不満が付きまとうのである。

多くの場合、人は人としての平凡な営みの中で、時には何かにすがりながら、時には絶望にさいなまれながら、僅かずつでありながらも、傷を癒していくしかない。道端の片隅にあるような陽だまりに繰り返し触れ続けることが、唯一、生きてゆける糧になるのだろう。

無限にある天上の光は、庭陰の葉の下にひっそりと、しかし確実に輝いている。

(2008.7.8)

[cast]

チョン・ドヨン(イ・シネ) ソン・ガンホ(キム・ジョンチャン) チョ・ヨンジン(パク・ドソプ) キム・ヨンジェ(イ・ミンギ) ソン・ジョンヨプ(ジュン) ソン・ミリム(チョンア)

[staff]

製作/監督/脚本 イ・チャンドン 原作 イ・チョンジュン「虫の物語」 撮影

チョ・ヨンギュ 照明 チェ・インシク 編集 キム・ヒョン 音楽 クリスチャン・バッソ

第60回(2007年) カンヌ国際映画祭 主演女優賞

2008年 アジア・フィルム・アワード 作品賞、監督賞、主演女優賞

<<戻る

「靖国 YASUKUNI」 (2007年 日本/中国 李 纓 監督)

岩松幸二監督の「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)」が評価できる理由は、個人的な感傷や思い入れはあるにせよ、そこだけに埋没することなく、その時代的背景を含め、時系列に、くっきりと描き出す「実録」という手法を選択したことが大きな要因だった。

そういう作業は、ほとんど描かれること無く、葬り去られようとさえしていた時期における若者たちの突進と挫折が何だったのかを、しっかりと現代日本の一ページとして刻むための基本作業である気がする。

さて、その主題ゆえに、上映前から本来的でない理由で話題になった「靖国

YASUKUNI」であるが、その騒動に対する思いなどは別途記載するとして、8月15日になると毎年見られるあの奇異な風景。

軍服に身を包み、軍旗を抱え、「英霊」を讃え、参拝する団体。

式典反対者に苛烈な暴力と憎悪の罵倒を浴びせる靖国支持者たち。

彼らにとって「靖国」とは何なのだろうか?

或いはまた、合祀を取り消し、家族を帰せと訴える外国人遺族の人々にとって耐え難い「靖国」がある。

時代が錯誤し、暴力と雑言が乱れ飛び、傷害事件も封殺する「異空間」として存在する「靖国」という場所。

「靖国で刀を作るという感覚は特別なものでしたか?」「首相の参拝をどう思いますか?」神体とされる靖国刀を作っていた老刀工に穏やかに質問をする監督。

老刀工にとって靖国とはどんな存在なのだろう?

自身の感情や、強い思いを押し出すのではなく、あえてクールに、慎重に描写することによって、監督は冷静に問いかけている。

「靖国」の実態を知ってほしいと。

決別したはずの時代が「異空間」として残存し、国家権力が擁護し、時に利用するあの場所をどう思うのかと。

日本刀が意味し、果たしたその役割を知ってほしいと。

慎重といえる作風に、ある種の物足りなさが付きまとうのは否めない。作品の性質上、そうせざるをえない日本は不幸だといえる。

ただ、冷静な「問いかけ」には、冷静に考え、真摯に答えを出していかなければ「負け」なのだ。「連合赤軍」に至る全共闘の世代が、その検証の欠落ゆえに歴史からも忘却されかけた現在から比較すれば、「靖国」は、あの時代の「継続」を端的に証明している現在進行形の問題なのだから。

(2008.5.15)

[登場人物]

刈谷直治 菅原龍憲 高金素梅

[staff]

監督 李 纓 撮影 堀田泰寛/李 纓 編集 大重裕二/李 纓 助監督・録音 中村高寛

<<戻る

「EUREKA ユリイカ」 (2000年 サンセントシネマクロス配給 青山真治監督)

映画というものが1時間半とか2時間などで作られる理由は色々あって、そういう時間的制約のなかで展開される表現力や、凝縮される技術が映画の特質でもあるのだが、まれに、そういう制約から解き放たれている(あるいは拒絶している)かのような作品もあり、この「ユリイカ」に関して言えば、はっきりとした意図をもって時間を費やす選択をとっているように思える。

作業場に健康診断の再検査通知が来たり、親方に油圧ショベルの使い方を習ったり、旅に出たみんなで食堂へ立ち寄って定食を注文したり、銭湯へ行ったり、いわばそういう日常的な行動をあえて描写することが、「俺たちには時間が必要だ」という沢井の言葉を肉付けしている。

何の係わり合いもない動機不明のバスジャックという不条理な無差別殺人から生還した3人に襲い掛かるのは、その生還ゆえに再度降りかかる不条理であり、同時に、あまりにも容易にコントロールされる人の死に直面したことによる「殺人への誘惑」である。

通り魔事件で沢井を疑う刑事が、「お前はあの(バスジャック)犯人と同じ眼をしている」と沢井に放つ言葉はデマカセではないだろう。つまりそこには、あらゆる「生」を完全否定しかねない巨大な喪失感と、それを埋めるべくもがき苦しむ投影としての「眼」があり、常識的には理解しにくい言動があったりもする。なればこそ、沢井は直樹と梢に求心され、兄妹はそれを受け入れ、夏休みにたずねた秋彦までもがそこから逃避できなくなる。

その秋彦にして、「一生出られないほうが幸せだろう」と口走る役割を物語は演じさせる。それは、排斥と隔離、厳罰と処刑よって生じる自己と他者の「隔絶」部分に、その精神の安堵と「自分達との違い」を求める瞬発的な人間の防衛本能でもあろう。しかし、その本能への埋没と差異への優越を沢井は激怒する。同時に、「同族」ゆえの盲目的な擁護を直樹に与えたりもしない。

「他人のためだけに生きる」ことの選択は、「彼と我」との同一性に向き合った沢井自身にとっても、「死=殺すこと」から逃れる唯一の手段なのかもしれない。

「(殺すのが)いかんとは言わん。殺すんやったら、一番大事な者(梢)を殺せ」

「生きろとは言わん。死なんでくれ」

直樹への叫びは、悲痛なる懇願だ。

「彼と我」は一枚の紙の表裏でしかない。何かの拍子でページがめくられてしまえば、それはいつでも入れ替わるのである。

(2008.4.4)

[cast]

役所広司(沢井真) 宮崎あおい(田村梢) 宮崎将(田村直樹) 斉藤陽一郎(秋彦) 光石研(シゲオ) 国生さゆり(弓子) 椎名英姫(河野圭子) 真行寺君枝(田村美郷) 利重剛(犯人) 松重豊(松岡刑事)

[staff]

監督・脚本・編集 青山真治 撮影 田村正毅 音楽 山田勲生/青山真治

第53回(2000年) カンヌ国際映画祭 国際批評家連盟賞

<<戻る

「風の丘を越えて〜西便制(ソピョンジェ)」 (1993年 韓国 イム・グォンテク監督)

西便制

現在では韓国の重要無形文化財であり、ユネスコの世界無形文化遺産にも指定されている「パンソリ」だが、世界中で民間継承されてきた様々な伝統的芸能がそうであったように、1960年代の韓国におけるその地位も不安定だったことが良く分かる。次々と押し寄せる洋楽文化の普及も重なり、路上や酒席の余興が主たる活躍の場であった最下層のパンソリ旅芸人たちに、伝統芸能の継承者としての賛美を大衆が与えなかったとしても、それは時代が変遷する中でのやむなき流れだったのだろう。

そして、この作品は苛烈である。妻を亡くしたユボンには、パンソリ詠唱者としての自尊心だけが貧しさと人々の蔑みに耐え抜く唯一の支えであり、自らの人生そのものが「恨」(ハン)であったといえる彼にとって、あらゆる悲しみと労苦を耐え忍ぶ養女ソンファへのパンソリ伝承は、その「恨」が混然となった妄執そのものでもある。

旅の途中、「珍島アリラン」を歌い踊りながら往くシーンがある。叱咤も無く、芸の修練でもないその光景は、「家族」の潤いそのものであり、その時ユボンは確かに「父親」であった。道の向こう側からこちらへ抜けていくだけの6分近いその長回しのシーンのみが、全編の中で、唯一、三人の笑顔がそろう場面であると同時に、過酷な運命をたどるであろうこの家族に対して、我々がその幸運を祈る時間として用意されていたかのようであった。

名乗りあうことのない弟との再会を経て、盲目のソンファは安住の地を自ら旅立つ。「過去」を捨て、「恨」を超えた彼女が、父ユボンから運命の連鎖を受け継ぐ凄絶なラストには息をのむ。

1960年代から映画を撮り続け、韓国映画界の巨匠として現役でもあるイム・グォンテク監督の本作が、90年代以降の今に至る韓国映画の大きな礎の一作になったことに異論の余地は無いだろう。

ソンファを演じ、数々の新人賞に輝いたオ・ジョンヘが醸し出す無垢と哀切の雰囲気は絶品で、「本物」の素晴らしい歌声は、この映画をまさしく「本物」にした重要な要因であろう。

(2008.2.3)

[cast]

キム・ミョンゴン(ユボン) オ・ジョンヘ(ソンファ) キム・ギチョル(ドンホ) アン・ビョンギョン(文字絵師ナクサン)

[staff]

監督 イム・グォンテク 原作 イ・チョンジュン 脚本 キム・ミョンゴン 撮影

チョン・イルソル 音楽 キム・スチョル

第1回 上海国際映画祭 最優秀監督賞、最優秀主演女優賞

<<戻る

「ほえる犬は噛まない」 (2000年 韓国 ポン・ジュノ監督)

berking dogs never bite

韓国で活躍する40代の監督の中でも屈指の実力と実績を持っているポン・ジュノ監督の長編デビュー作だという期待よりも、単純にペ・ドゥナが観たかったという理由でレンタルしたのだが、これが期待以上に味があってよかった。

大学の教授になれるかどうかの瀬戸際にありながら、無理解に思える妻の横暴も重なって苦悶している男と、その男の自宅のある大規模マンションの管理組合事務所に勤めるちょっと勝気でユニークな娘という二人の主人公は、一方が吠える近所の犬に苛立って虐待し、一方は失踪した犬たちを救おうとする表と裏の状況なのだが、並行に二つの物語が進んでく様子が面白く、いつ接点が生まれるのだろうとムズムズしてくる。

風刺のあり方は強烈ではないにしても、犬を飼うマンション住民を「韓国は規則を守らない国だからな」と吐き捨てたり、仕事をさぼってコッソリ「犬鍋」を食べる警備員など、むしろ日常的な風景の中にある韓国社会の矛盾や習慣をブラックな笑いとともにサラリと見せるシーンにドキッとしたりする。

「犬鍋」を食べようとするところへ現れた上司を追っ払おうと始めた「ボイラー・キムさん」の怪談は妙に長く続く。「なんで?」と思いながらも、「ああ、この話は後の伏線になっていくのでは?」という予想を持ちつつ、いつのまにやら警備員の大仰な話に聞き入ってしまう自分にハッと我に返ったりもする。

ペ・ドゥナの魅力は、どこにでもいそうな現代っ娘を、それこそ殆どスッピンでお洒落もせず淡々と、溌剌と、ときにはオドオドし、そして飄々と演じる存在として、フレームの隅っこに掠めるように映っている瞬間でも、その持ち味をたっぷりと発揮してくれるところだといえる。

「どこにでもいそうな」とは、まさに「いそうな」であって、実際に彼女のような人はそうそう居る訳ではなく、例えばアニメや漫画の世界で「こちらの味方」として存在してくれる愛しい少女が、そのまま実態として抜け出たような親近感があり、この雰囲気を上手く映像に反映することで、不思議で嬉しい錯覚を生み出してくれているような気がする。そして、彼女の類稀なるこの個性は、全ての仕事をキャンセルして映画出演二作目である本作に打ち込んだことによって完全に確立され、開花したのではないだろうか。

現状に喜びを見出せず、「有名人になれたら」と、ありきたりな憧れを持つヒョンナムも、自身の「生きベタ」による窮屈感から犬の虐待に走ってしまったユンジュも、彼自身が引き起こした虐待事件と、一転、ヒョンナムと犬探しをするに至るなかで、そのストレスとコンプレックスに大きな変化をもたらすブラック・コメディ・タッチのファンタジーというべき作品なのだから、飼い犬が死んだショックで死期の早まったハルモニ(おばあさん)や、殺されたワンちゃんたちを「犬死」などとは、ゆめゆめ思わぬがよろしいかと。

(2007.12)

[cast]

ペ・ドゥナ(ヒョンナム) イ・ソンジュ(コ・ユンジュ) キム・ホジョン(ユンジュの妻ウンシル) ビョン・ヒボン(警備員)

[staff]

監督 ポン・ジュノ 脚本 ポン・ジュノ/ソン・テウ/ソン・ジホ 撮影 チョ・ヨンギ 音楽

チョ・ソンウ

<<戻る

「絶対の愛」 (2006年 韓国/日本 キム・ギドク監督)

time

いかに無垢な存在であろうとも、人間は他者との関係において図らずとも残酷であるし、時として罪深いものであることを回避できない。

愛を渇望する思いが強ければ強いほど、それは欲望となって具現化されうるし、その欲望は他者への蹂躙のみならず、場合によっては自らの存在意義さえも「死滅」へといざなう。

「欲望は執着を生み、執着は殺意を生む(「春夏秋冬そして春」(2003年)」ことを知っていても、それを拒絶するのはたやすいことではなく、常に人はそのあたりを綱渡りで歩いているようなものなのだろう。

「時間」(映画の原題)とは平等に残酷なもので、しかも、さらに限られたほんの一瞬の時間によって得た「愛」は、その一瞬の美しさの賜物であるがゆえ、ここで刻まれる時の経過という残酷さは、容赦なく人の心を不安へと駆り立て、かきむしり、叩きのめす。

「愛している」という現在(いま)の言葉に未来への保証は無い。「愛し、愛されている」という思いに永遠の安心は無い。最初から脆弱さを孕みつつ生まれる愛は、その猜疑心の増幅と共に愛するものを傷つけ、自分を傷つけながらも、刹那的衝動に駆られた行為から逃れられないのが人間の宿命なのだろうか……結局、答えを見出せないまま、人間はグルグルと哀れで悲しい行為を繰り返すのである。

キム・ギドクの世界は、人間の不可思議で宿命的な「性質」を、それぞれが持つ時間の経過という物語の、その迷宮の中から、ある時は幻想的シチュエーションで、またある時は「現代」という視点で切り出し、とどまることの無い勢いで、強烈な痛みと共に我々に提示してくる。

(2007.6.15)

[cast]

ソン・ヒョナ(スェヒ) ハ・ジョンウ(ジウ) パク・チヨン(セヒ) キム・ソンミン(美容整形外科医)

[staaf]

監督・脚本・製作・編集 キム・ギドク 製作総指揮 鈴木径男 撮影 ソン・ジョンム 照明

ナム・ナノ 音響 チョン・ヒョンス 美術 チェ・グヌ 音楽 ノ・ヒョンウ

<<戻る

「弓」(2005年 韓国 キム・ギドク監督)

the bow

創作物というものは、所詮は作り手の感性が受け手の感性とどう響きあうかということであり、相互に共鳴するものがあるか、そして想像力によって評価に差異が生ずるのである。

自然や人間を彩る圧倒的な色彩美や、心に染み渡るような音楽といった、いわば普遍的ともいえる美しさで人々を感銘させる術を持ちながら、それでも、キム・ギドクの世界は、決して容易に万人が認めるところを拒否し続ける。

キム・ギドクにとっての映画とは、自らをさらけ出すことであり、そこには妥協や打算が存在していようにさえ映る。自身の宗教的思索や人間観、死生観そのものであり、人間の織り成す、時には矛盾に満ちた愛である。

故に、例えばそれが、「サマリア」(2004)といった、極めて現代的な病巣の中に描き出されたときに、強烈な痛みをともなった感情移入に陥る人もいれば、本作のように、どこか別世界の出来事のような場合には、その隔絶感ゆえか、ペドフィリア、ロリコンといった嫌悪感が先立ってしまう人もいるのだろう。

自らが没頭した美術絵画のごとき映像なればこそ、そこに暴き出される煩悩や原罪的ともいえるシーンに対して、観る側の潜在的な罪悪感が刺激されるのかもしれない。キム・ギドク作品には、この嫌悪感ゆえの賛否が今後もつきまとうかもしれない。しかし、それこそが、自らを曝け出すキム・ギドク映画なのであり、世界的名声を手にしながらも異端であり続けるキム・ギドクという芸術家の姿なのだろう。

人間には欲望が存在し、その欲望と切り離さずに性愛は語れない。大人の女へと向かう途上にある一時期の少女が、あらゆるものを凌駕する美しき存在である事は人間界の真理といえる。それは不可侵であると同時に、あまりにも身近な存在でもある。老齢の粋に達した男だからといって、究極の美を感じ取れなくなるわけではなく、手に入れがたい抑圧は、諦めと執着の葛藤かもしれない。故にそこに生まれる愛欲の形を、この老人がどのように昇華させるのかが映画の鍵となる。

青年の出現により、「恋」という新鮮な感情の芽生えた娘によって老人は翻弄される。青年と二人して去ろうとするボートの縄に首をかけて死のうともがく姿は、敗北した老いらくの恋の悲哀と惨めさが漂う。しかし、その恋が成就したときに用意された結末もまた自らの死であり、一切の消滅である。つまり、これが老人の選択した愛の昇華であり、そしてキム・ギドク監督は、死によって昇華させた愛欲の残り香を、あえて壮絶な形で少女へ叩きつけることによって、人間が構築した性愛を露呈させることに躊躇しないのである。

「ぴんと張った糸は、強さと美しい音色を持つ。死ぬまで弓のように生きていたい」

張り詰めた糸は、一瞬のうちにはじけ飛ぶ危うさも持ち合わせている。あえて言い放つキム・ギドク監督の作品に、私はやっぱり強く惹かれる。

(2007.3.22)

[cast]

チョン・ソンファン(老人) ハン・ヨルム(少女) ソ・ジンク(青年) チョン・グクァン(青年の父)

[staff]

監督・脚本・製作 キム・ギドク 撮影 チャン・ソンベク

<<戻る

「リンダ リンダ リンダ」 (2005年 ビターズ・エンド配給 山下淳弘 監督)

私は結構なオジサンなのだが、こういう映画が好きだ。

「ウォーター・ボーイズ」、「スイング・ガールズ」、「下妻物語」、「チルソクの夏」、「パッチギ」……それぞれ趣や背景が違ったりもするのだが、それぞれに好きである。

現実社会における今の学生に対しては、むしろ良い印象を持っているとは言いがたいのだが、映画になると何故かこの手のものが楽しくて仕方が無い。そして、私の好きなこれらの作品が、私と同世代の手によるものであることが嬉しい。

映画やドラマにせよ、小説などの書物にせよ、ある意味、それらに没頭することで、自己をその物語と融合することよる疑似体験(=ある種の現実逃避)を得られるという側面を持っているものである。多くの人にとっては、自らの体験と重ね合わせた、ノスタルジック青春バンド・ムービーとして位置づけるられることもあると思うが、キャンパス・ライフなどと言われるものに、その時期特有の体験を満喫したとは到底いえない私にとっては、これらの作品は、まさしく疑似体験であり、憧れでもある。

何気なく過ぎ去った思い出を都合よく美化したり、ドラマチックに脚色するといったことは個人の体験を振り返る場合にもよくあることで、したがって、こういった若者たちの青春の1ページに、微細にわたるリアリズムを求める必要は無い。そうしないことがむしろ作品の面白さを醸し出したりもするのである。

山下監督によるこの作品の設定も、一見、日常の風景であるように見えつつも、実は突飛であり、その感性が作品の楽しさを作り出している。つまり、文化祭に向けてオリジナル楽曲を練習していた女子バンドのボーカルが抜け、半ば投げやりに声をかけたのが韓国人交換留学生のソンちゃん…で、彼女の背景には何も触れられていない強引な構成…で、生真面目な脚本なら、ここで女子バンドの選曲が、韓国の伝統曲になったりして…って、とんでもない、ブルーハーツにぶっ飛ぶ。この楽しさ…

厳密に歌唱そのものを問えば、決して上手いとはいえない(勿論、日本語は殆ど出来ない)ペ・ドゥナなのだが、これがまたズキンと響いてくる歌声なのである。

実年齢とは離れているペ・ドゥナが、スッピンで高校生役を飄々と、そして時には熱く演じている姿は何とも愛らしい。彼女の起用といい、ブルーハーツといい、若き山下監督の才気が溢れた作品に仕上がっている。

(2006.11.9)

[cast]

ペ・ドゥナ(ソン=ボーカル) 前田亜季(山田響子=ドラム) 香椎由宇(立花恵=ギター) 関根史織(白河望=ベース) リリィ(恵の母) 甲本雅裕(教師/部顧問)

[staff]

監督 山下淳弘 脚本 向井康介/宮下和雅子/山下淳弘 撮影 池内義浩 照明 大友章夫 録音

郡弘道 美術 松尾文子 編集 宮島龍治

主題歌「終わらない歌」(ザ・ブルーハーツ)

<<戻る

「嫌われ松子の一生」 (2006年 東宝配給 中島哲也 監督)

memories of matsuko

ブロードウェイ・ミュージカルの日本版をどう評価するかは別として、ミュージカルタッチの日本映画というものには近年あまりお目にかからない(矢口史靖監督の「スイング・ガールズ」('04)あたりは、ミュージカル・コメディの色合いを持っているといえなくもないのだが)。

ハリウッドの超大作を意識するからなのか、エンターティナーの不足が要因なのか、或いは金銭面での制約もあるのかもしれないが、音楽性を持った舞台劇を、映画特有の映像表現に再構成して作り上げるというを持つ米・英などと比べれば、日本の伝統舞台劇・音楽・映画の相互関係が、その伝統性ゆえにミュージカルとして成立しにくい過程と関係で発展していったことが大きな要因といえる。

しかしながら、リアリズムからかけ離れた表現方法という観点から言えば、モンスターや宇宙人が大挙して押し寄せるホラーや、サイコスリラーや、SFX映画に劣らないのがミュージカルやファンタジー映画の特徴でもある。

映画の表現方法には制約が無いという前提から考えた場合、何もハリウッド大作のミュージカルだけを意識する必要はないし、幻想、妄想、夢の世界の部分としてのミュージカルにおける非現実性は、「オズの魔法使い」('39

米)や「メリーポピンズ」('64 米)を見るまでもなく、映画の面白さとして当然あるべき姿のひとつだろう。

対照的な少女の痛快物語で成功を収めた「下妻物語」(2004年)に続いて発表された中島監督の本作は、例えば望月六郎監督の「皆月」(1999年)のような作りにも脚色しうる原作だといえなくも無い。それをある種確信犯的な思惑を持ってアニメーションCGを多用したファンタジックなミュージカル構成にする発想がなんとも面白い。CMディレクターとして、あっと驚く斬新な作品を作り続けてきた監督らしい想像力と感性なのだろう。

多方面から、音楽家、ミュージシャンを起用してオリジナル曲を使用しつつ、所謂「黄金時代」といわれた頃のヒット歌謡曲や、童謡までも使って、しかも破綻の無いこの構成は、日本型ファンタジー映画のありかたに大きな可能性を示唆しているようにも思える。

物語で進んでいく松子の生きてきた時代は、私自身の世代と部分的に重なり合っているということもあり、劇中、何気なく過ぎ去っていくように思われる時代背景は、実のところ、不幸に不幸を重ねた松子を、最後には死に追いやった「現代」への伏線として感じられる。

繰り返し、繰り返し、男にだまされてしまう松子には、例えば、どんなに警鐘が鳴らされていても、オレオレ詐欺にコロッと騙されてしまう人に対するものに似た、ある種の度を超えた純情さや不器用さに対するモヤモヤとした感情が芽生えてもくるのだが、その生きていくうえでの不器用さにこそ愛すべき人間性が垣間見えるのも一面であるわけで、それはやはりあの時代を生きてきた松子を描く上でもふさわしいという気がしてしまい、そこに少しばかりの同情を感じざるを得ないのは、多少なりとも同時代(の人間の在り様)を知っている(引きずっていると言うべきか)自分自身の不器用さを重ね合わせてしまうからなのかもしれない。

キャスティング、ミュージシャンや音楽、選曲がすばらしいと感じるだけに、ノスタルジックに浸れる楽曲がもっと欲しくなってしまうのは、きっと我々世代の贅沢なのだろう。

(2006.8.1)

[cast]

中谷美紀(川尻松子) 瑛太(川尻笙) 伊勢谷友介(龍洋一) 黒沢あすか(沢村めぐみ) 宮藤官九郎(八女川徹也) 谷原章介(佐伯俊二) 劇団ひとり(岡野建夫) 武田真冶(小野寺保) 荒川良々(島津賢治) 柄本明(川尻恒造) 香川照之(川尻紀夫) 市川美日子(川尻久美) BONNIE

PINK(綾乃) AI(女囚) 木村カエラ(人気シンガー) 柴咲コウ(明日香) 片平なぎさ(本人役) 奥ノ矢佳奈(子供時代の松子)

[staff]

監・脚 中島哲也 原作 山田宗樹 撮影 阿藤正一 照明 木村太朗 録音 志満順一 美術

桑島十和子 編集 小池義幸 CGディレクター 増尾隆幸 音楽プロデューサー

金橋豊彦 音楽 ガブリエル・ロベルト/渋谷毅

第61回(2006年度)毎日映画コンクール 主演女優賞、技術賞(編集)

第30回 日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞、音楽賞、編集賞 (2007.2 追記)

<<戻る

「親切なクムジャさん」 (2005年 韓国 パク・チャヌク監督)

sympathy for lady vengeance

とてつもなく不条理な犯罪であっても、それが際限なく繰り返されてしまい、日常の風景となりつつ昨今の様相を眺めていると、もはやその驚愕の出来事を逐一憂い語ることまでが、なにやら日常会話の一つになりつつあるような気さえしてくる。

考えてみると、社会的であれ、個人的であれ、人に大きなダメージを与える事象は、その出来事自体の持つエネルギーの大きさと比例して、同等の反作用的エネルギーが生じているといえなくもない。この反対のエネルギーが演出となって、ある種の具体的現象となった場合、それは犯罪そのものにみられる無残なまでの多様化と同様に、恐るべき物語が(現実の出来事として)次々と生まれ出すとしても不思議ではないのかもしれない。

その“演出”の具体的現象の一つである“復讐”を映画のなかで実践するのがクムジャさんである。そしてそれは前二作(「復讐者に憐れみを」(02)、「オールド・ボーイ」(03))とは見事なまでに異質の復讐劇を展開させ、“復讐三部作”の最終章を締めくくっている。

人質にとられた娘を守るため、誘拐殺人の汚名を着て服役せざるを得ないクムジャさんは、いわば弱者(反撃する力の無い=またはそう認識されている存在)の代表である。誘拐の片棒を担いだという自責の念と、自業自得の十字架を背負いつつ、成す術を持たない女一人のクムジャさんは、それでも刑務所内で繰り広げる“親切”によってネットワークと“貸し”を作って行く。もはや、あらゆる欲望は淘汰され、その言動全ては、誘拐殺人の汚名を着せたペク先生に復讐し、娘を取り戻すという目的達成のためだけに集約されていく。冒頭、冬の寒空の中、夏服のまま出所するクムジャさんの違和感は、泣き腫らしているだけだった入所直後の彼女の、その決意による変貌を端的に表す象徴的シーンだといえる。

ペクが自分と共謀した誘拐だけでなく、幼児連続誘拐殺人犯と知るや、その復讐を分かち合うチャンスを遺族に与えるという“親切”をも復活させるのであるが、そういったゾッとするような猟奇的、あるいは極めて小市民的ユーモアや、辛く、儚く交錯する現実的感情を、渾然一体に表現する独特の撮影手法や映像美によって、弱者である側のクムジャさんの復讐劇を創り上げている。そして、同時にその冷徹さと空虚、怨念と情熱を瞬時に切り分け、或は併せ持つという複雑な感情を表現する特異な演出と映像美は、どこまで行っても癒されることの無い復讐の哀れさをも映し出しているように見えるのだ。

現代的、劇画的表現力が高く、今の韓国映画界に於けるトップの一翼を担っているともいえるパク・チャヌク監督の手腕は、そのキャスティングにも現れており、圧倒的存在感と演技の幅を持つチェ・ミンシクは言うに及ばず、上品でしっかり者の美女の典型といえるイ・ヨンエの可能性を引き出した起用を筆頭に、数多い出演者の配役が素晴らしい。韓国映画の質的な高さは、作家のみならず、その演技者たちの層の厚さにもはっきり現れている。

(2006.6.17)

[cast]

イ・ヨンエ(クムジャ) チェ・ミンシク(ペク先生) クォン・イェヨン(娘ジェニー) キム・シフ(クンシク=女囚) イ・スンシン(イジョン=女囚) キム・ブソン(ソヨン=女囚) ナム・イル(チェ刑事) コ・スヒ(魔女と呼ばれる女囚) キム・ビョンオク(伝道師) キム・ジング(コ・ソンスク=老女囚) ラ・ミラン(オ・スヒ=女囚)

[staff]

監督 パク・チャヌク 脚本 チョン・ソギョン/パク・チャヌク 撮影 チョン・ジョンフン 照明

パク・ヒョンウォン 音楽 チョ・ヨンウク 衣装 チョ・サンギョン

イ・ヨンエ 快心の一作。(パンフレット表紙)

<<戻る

「殺人の追憶」(2003年 韓国 ポン・ジュノ監督)

memories of murrder

昨今、日本で犯罪・刑事物サスペンスといえばテレビでの2時間ドラマが主流のようである。中には未解決となった三億円事件や、連続婦女暴行殺害事件などを題材にした特番の秀作もあるのだが、これが映画となると、何故かテレビ視聴率を取っただけの連続ドラマを映画化したものなる傾向が強く、ドラマにおける設定が物語の幅を制約している気がする。

「殺人の追憶」は1980年代の半ば、まだ韓国が独裁政権下にあった頃に実際に起こった未解決連続猟奇殺人事件をもとに作られているのだが、現場となった牧歌的な農村に似つかわしくない凶悪な事件を、その捜査に携わるものたち、そして村の人々全てを絡ませながら、観ている我々もその村の住人たらしめてしまうほどの迫力と緊迫感に包み込まれるような雰囲気を味わうことが出来る。

前半はソウルから応援にきたソ・テユン刑事と反目しあいながら、旧来的な手法で強引に犯人を割り出そうと躍起になる地元のパク刑事とチョ刑事。その強引な手法やソ刑事とのやりとりも、テンポあるユーモアと捜査におけるスピード感を織り交ぜながら、観るものをグイグイと引き付けて飽きさせない。

やがて自分の刑事としての経験則の範疇だけでは解決できないと知ったパク刑事は、本気でソ刑事と犯人確保に奔走するのだが、事件の唯一の目撃者であったはずの青年グァンホの証言を、あと一歩で失うことになる……

何気ないと思われた登場人物一人一人が物語の重要な要素として伏線をなしており、その伏線の結果が見えざる犯人への恐怖と憎悪を一層掻き立てる。脚本にも破綻が無いし、演技者全てが見事に個性豊に人間性を発揮している。人物の作りこみが素晴らしいのだ。その中においてもパク刑事役のソン・ガンホの存在感は群を抜いており、現在の韓国映画にかかせない魅力を持つ彼の真骨頂といえるのではないだろうか。甘いマスクによる人気などとは無縁の、これぞ役者、これが演技者である。

田園と青空、マス・メディアや反体制デモ……時代背景を絡ませながら、田舎町を揺さぶった狂気の記憶が衝撃的に切り取られている。

(2006.1.9)

[cast]

ソン・ガンホ(パク・トゥマン刑事) キム・サンギョン(ソ・テユン刑事) パク・ヘイル(パク・ヒョンギ=容疑者) キム・ルェハ(チョ・ヨング刑事) パク・ノシク(ペク・グァンホ)

[staff]

監督 ポン・ジュノ 脚本 ポンジュノ/シム・ソンボ 撮影 キム・ヒョング 音楽

岩代太郎

左からソン・ガンホ、キム・ルェハ、キム・サンギョン。

課長や婦警も含めて、その立場と個性を剥き出しに発揮する苦闘と情熱が秀逸。

<<戻る

「少女の髪どめ」(2001年 イラン マジッド・マジディ監督)

baran

小説や詩や、或いは絵画や音楽にしても、つくり手の側がそうであるように、読み、鑑賞する受け手の側もまた、年齢や性別、その生きてきた時代背景や環境、そして、宿命的要素も含めた様々な個々の経験によってもたらされる想像力や感性によって、その捉え方に大きな隔たりが出てくることは当然だろう。

建設現場で茶坊主のような仕事に付き、親方や職人たちから受ける子ども扱いに不満をこぼしながらも、ある意味、気ままに暮らしている17歳の少年が、アフガン難民として不法就労の末、重傷を負った父親の代わりに男の子に扮した少女に恋をする物語である。そしてそれは、少年の恋への目覚めと同時に、一気に昇華される完璧な純愛であり、無償の愛である。

今まで気にとめることも無かった難民の過酷さを、衝撃的な真実の中で生まれた恋を以って知り、それ故に少年の無償の愛は成立し、それ故にこの恋は意義あるものと成り得ている。決して成就することの無い宿命を悟り、自らが生きていくための全てを失ったはずの“少年ラティフ”は、それでも微笑む。それは、この恋の意義を自らのものとし、「孤独の中で燃え上がる情熱」を確信した“青年ラティフ”を物語っているのかもしれない。

フランス映画の影響もあってか、ある種アーティスティックな側面を持つイラン映画のなかでも、マジディ監督の作品は比較的オーソドックスだといえる。普遍的テーマを変化球ではなく真正面から、そして、その地で暮らす生の人々によって紡がれていく世界の出来事を、奇をてらうことなく描いている。

年齢も、性格も、結末も、勿論、それぞれの境遇も全く異質ではあるものの、ビリー・ワイルダー監督の名作「アパートの鍵貸します」(1960)を十代半ばに初めて観たときのことを思い出した。

今の若い人たちは、この「少女の髪どめ」をどのように感じ、受けとめるのだろうか。そんなことをふと思ったりした。

(2005.12.19)

[cast]

ホセイン・アベディニ(ラティフ) モハマド・アミル・ナジ(メマール) ザーラ・バーラミ(ラーマト/バラン) ホセイン・ラヒミ(ソルタン) ゴラム・アリ・バクシ(ナジャフ)

[staff]

監・脚 マジッド・マジディ 撮影 マームド・ダウーディ 音楽 アーマド・ヘジュマン 編集 ハサン・ハサンドゥスト 美術 ベーサド・カッサジ

<<戻る

「サマリア」(2004年 韓国 キム・ギドク 監督)

samaria

歪が常態化してしまうと、その常態化の中に散乱するあらゆる欲望の前では、人は往々にして無力に成り下がる。必要悪の領域を遥かに越え、実に身勝手で、猥雑で、ご都合主義なものである。そんな現代社会を象徴する一つといえる援助交際という「歪」に視点を向け、その常態化した歪の中で生まれ育った子供と、歪んでゆく社会に引きずられて埋没する大人達と、そして、その両者の間で苦悩する人間が、更なる悲劇を生み出してしまうという悲哀を鋭く胸をえぐる。

前作、「春夏秋冬 そして春」に見られたように、映像美はここにもある。しかし、その映像が美しければ美しいほど、対比している歪が悲哀に増幅をもたらし、異空間のように押し迫ってくる凄みと合わさって映し出されてくる。

売春で得たお金や客の管理をヨジンに任せるチェヨンは、お金だけではない拠り所のような何かを客である男たちに求めようとする。その気持ちを嫌うヨジンさえも傷つかないようにチェヨンは笑みを絶やさずヨジンを気遣う。二人だけの秘密で結ばれている間柄でありながら、重篤に陥ったチェヨンの連絡先さえ知らないヨジン。そして死を前にしたチェヨンが呼び求めるの、関係をもった一人の男である……このあまりにも悲惨な人間関係の希薄さにある孤独。

チェヨンが寝た相手全てと関係を持ち、そのお金を返すことによって贖罪せんとするヨジンの発想の指向は、悲しいまでに客観性に欠け、恐らくは、他の父子家庭よりも良好であると思い込んでいた彼女の父親ヨンギを奈落の底へ突き落とす。

娘の相手をした男の車を壊した投石、撲殺に使った敷石、そして、ヨジンに車の運転を教えるために並べた川辺の石。それらの石は、父ヨンギの怨念と娘への想いを同時に現す魂の叫びとして突き刺さる。この稀有な表現力にはやられてしまった。

画家出身の監督ゆえか、その映像表現は芸術性に溢れながら、同時に宗教性や現代的感性を持ち合わせたキム・ギトク監督ならではといえる作品であり、タイトルであるサマリアの意味も含めて、鮮烈な衝撃を鑑賞者に与えながらも、その真意を読み解くことは難しい。そして、それがまた、この監督作品の魅力なのである。

(2005.11)

[cast]

クァク・チミン(ヨジン) ソ・ミンジョン(チェヨン) イ・オル(ヨンギ)

[staff]

監・脚・編 キム・ギドク 撮影 ソン・サンジェ

第54回(2004年度)ベルリン国際映画祭 銀熊賞(監督賞)

“歪社会”の中で浮遊する彼女たちは、

その歪の犠牲者であると同時に、それを加速させる危うさを併せ持つ。

<<戻る

「パッチギ!」(2004年 シネカノン 井筒和幸 監督)

映画は上映時間が長ければ良いというものではないし、ドラマだって、いつまでも続いていれば名作というわけではない。10回から20回程度での終了が決定済みで、演技力やオリジナルの脚本力よりも、人気タレントのキャスティングに依存することが視聴率を取る前提となってしまっている現在の安易なテレビドラマと比べると、一見、青春の一ページを切り取ったかに見えるこの「パッチギ!」の持つテーマ、時代背景、世相、流行など、一つ一つがノスタルジックであり、その捉え方は皮肉でもあり、かつ過去や未来への拡がりがある。

ここで描かれている時代を象徴したそれぞれの部分に焦点を当てるだけでも、十分に長編ドラマが作れるに違いない(無論、質的レヴェルは維持してもらわなければ困るのだが)。

そんなことを考えていたのだが、井筒監督自身は、この作品を一つのブランドとして続けていく構想を持っているらしい。

とにかく面白い。井筒監督の指向性の強い手法が、原作の持つ魅力によって柔軟さを醸し出し、且つ、映画として成熟した完成度をも感じさせる。

GSブームのなかで、異色のフォーク・グループとしてカリスマ的存在だった、フォーク・クルセダーズの音楽を融合させているのが素晴らしい。日本の音楽シーンの中に、日・朝の政治的歴史背景を垣間見ることが出来るあたりはこの時代ならではか……

現代的な感性を捉えた「GO」(’01年)や、戦後混乱期を描く長編文学を見事に凝縮して映像化に成功した「夜を賭けて」(’02年)の中間的に位置するといえる、監督自身の生きてきた時代の検証であり、日本という国が、高度成長という大きな流れの中で、衝突し、疾駆し、そして、ツケを残し始めていった時代でもある。今後、どこへ視点を向け、若者文化や日本社会のどこへ絡み合わせるか興味は尽きない。その時代の過去と、現在・未来をしっかり見据え、井筒流の「頭突き」をどうぶちかましていくのか?この作品が、前述2作に勝るとも劣らない面白さと完成度を達成させているだけに、「パッチギブランド」には期待の半面、一抹の不安がよぎらないわけではないのだが……

2005年9月には韓国での上映も予定されている。

(2005.8)

[cast]

塩谷瞬(松山康介) 高岡蒼佑(リ・アンソン) 沢尻エリカ(リ・キョンジャ) 真木よう子(チョン・ガンジャ) 楊原京子(桃子) 尾上寛之(チェドキ) 波岡一喜(バンホー) 小出恵介(吉田紀男) 坂崎(オダギリジョー)

[staff]

監・脚 井筒和幸 脚本 羽原大介 原案 松山猛(「少年Mのイムジン河」) 撮影

山本英夫 音楽 加藤和彦

[シネカノン配給]

第60回 (2005年度)毎日映画コンクール 日本映画大賞 他、受賞多数(2006.2 追記)

<<戻る

「春夏秋冬 そして春」(2003年 独/韓国 キム・ギドク監督)

物議をかもすその作風からなのか、キム・ギドク監督は韓国映画界では異端とか問題児と呼ばれていたそうである。しかし、その異端的作風ゆえ、キム・ギドク作品は注目され、熱烈なファンがいるという事実もある。

文化の新しい拡がりは、固定観念に囚われない異端があってこそのものだとも言える。幸か不幸か(不幸であるはずはないのだが)数多くの映画賞を受賞し、世界的に高い評価を得るに至り、キム・ギドク監督はもはや異端と呼べなくなったのかもしれないが、洋の東西を問わず、成功を手にした多くの作家が、潤沢な資金を手にして大作化、メジャー化に奔走していく傾向に追従するようなタイプではないだろう。常に私的激情と、そこからの脱皮を模索し、繰り返すかに見えるキム・ギドク監督自身の、これは集大成であり、新たな出発点でもあるように感じさせる。

大人からの影響、経験、自我を確立していく「春」。

思春期を向かえ、誰もが通過していく抑え切れない異性への情欲としての「夏」。

「欲望は執着を生み、執着は殺意を生む」人間の業を描く「秋」。

贖罪と、その業を断ち切らんと修行に明け暮れる「冬」。

そして「春」・・・置き去りにされ、やがて成長してゆく幼年僧との暮らしは、かつての自分自身であり、そうして人の世は紡がれて行くのである。

山間に囲まれた大自然と、移り変わり繰り返す季節や、その季節ごとに変わる配役などに、仏教的思想や雰囲気がイメージさせられるように丁寧で解りやすく作り込まれている。

実際に一年間をかけて撮影した素晴らしい映像や、キム・ギドク監督自身が出演するなど、この作品に対する力の入れようが見て取れる。

同時多発的だったとも言えるアジア映画台頭の中で、韓国映画のパワーと目覚しい質的向上は、この監督の作品によって、さらに多角的な拡がりを持ったものになっている。

(2005.5)

[cast]

オ・ヨンス(老僧) キム・ジョンホ(幼年) ソ・ジェギョン(思春期) キム・ヨンミン(青年) キム・ギドク(壮年) ハ・ヨジン(若い娘)

[staff]

監・脚・編 キム・ギドク 撮影 ペク・ドンヒョン 音楽 パク・ジウン 挿入歌

キム・ヨンイム

<<戻る

「オールド・ボーイ」(2003年 韓国 パク・チャヌク監督)

old boy

“失われた時を求めて”…オ・デスとミド。

「口は災いの元」とはよく言ったものだが、予想だにしないこれほどの災いは勘弁願いたいものだ。

釘抜きのついたトンカチを凶器に使うといった、どこか古臭い雰囲気と対照的に、現代社会の象徴である携帯電話が駆使されるコントラスト。そして、もっとクラシカルで平凡なリボンの付いた贈り物の箱を最も恐ろしい凶器として小道具に使う辺りの発想は面白い。

原作(日本のコミック)を読んでいないので、どのように脚色されているのかは分からないが、例えば同じバイオレンス・タッチの作品でも“香港ノワール”などと呼ばれる乾いたタッチの作品と違って、ここにはやっぱり韓国作品らしさが漂っている。

英国支配下のもと、早くから国際都市(犯罪や観光の国際化や資本の格差も含め)として、アンダー・グラウンドに煩雑な経緯をもつ香港と比べ、儒教やキリスト教的思想や価値観が投影されやすい韓国との違いが映画文化にも色濃く現れている。それは、「グリーン・フィッシュ」でも「シュリ」でも、或いはラブ・コメディの「猟奇的な彼女」であっても、どこかに救いがあることだ。結末として破滅や死がそこにあったとしても、底流にある純愛やその結実であったり、また、家族愛であったり……作者にその意図があろうがなかろうが、何らかの示唆を見出すことが出来るのである。言い換えれば、多重に押し寄せる絶望の中においても救い求め、そこに価値観を見出そうとする切なる想いの反映が、この原作をパク・チャヌク監督が映画化した理由なのかもしれないのだが……

いずれにしても、酔っぱらって警察署でクダを巻くオ・デスとは同一人物かと見間違うほどのチェ・ミンシクの変貌ぶりは流石に芸達者というほか無いし、ユ・ジテの屈折した強烈かつ強靭な存在感も良い。そしてオーディションでミド役を掴み取った新人カン・ヘジョンの鮮烈な魅力と体当たりの演技は素晴らしい。

(2005.4)

[cast]

チェ・ミンシク(オ・デス) ユ・ジテ(イ・ウジン) カン・ヘジョン(ミド)

[staff]

監督 パク・チャヌク 原作 土屋ガロン/嶺岸信明 撮影 チョン・ジョンフン 美術

リュ・ソンヒ 音楽チョ・ヨンウク

第57回(2004年度)カンヌ国際映画祭 グランプリ

激しく、そして愛らしいミド役のカン・ヘジョンの今後に期待。

<<戻る

「酔っぱらった馬の時間」(2000年 イラン バフマン・ゴバディ監督)

a time for dranken horses(英題)

イスラエルによる度重なる殺戮に、自爆攻撃という手段でしか対抗できない連鎖に長年苦しみ続けているパレスチナ人は500万人といわれているが、映画の冒頭で語られているように、過酷な運命に翻弄され続けてきたクルド人は2000万人以上であるから、パレスチナの4倍を有する世界最大の国を持たない民族である。

この作品はイラクとの山岳国境地帯にあるクルド人の実態を再現している。ドキュメンタリーではないが、むしろそれ以上に現実感さえ帯びて眼の前に映しだされる。

冬になると騾馬のキャラバンを組んで密輸品をイラクへと運び売買する。時に主人公アヨブのように、幼くして両親を無くした子供までが一家の大黒柱としてキャラバンに加わり、国境警備隊と無数にある地雷の恐怖に晒されながら、雪深い極寒の山越えに挑まなければならないのである。

しかし、そうした仕事は誰かに無理強いされたものではなく、成績の良い妹アーマネを学校へ通わし続け、病で余命いくばくも無い弟マディを、それでも手術を受けさせんとするためにようやく手に入れた仕事なのである。

警備隊に遭遇し、離合集散しながら逃げ戻るするキャラバン。気付けに飲ませた酒に酔って動かなくなるアヨブの騾馬。ひとり取り残され、それでも雪深い国境を彷徨うアヨブ……

物語は誰かの問いにアーマネが事の次第と経緯を話す形で進んでいく。そのことが結末の全てを物語っている。

先進国といえる日本で、虐待だの児童同士の殺人だの、やりきれない事件が新聞テレビを賑わせている昨今、一日の食料、一瓶の薬、学校で使う一冊のノートを手に入れるということ、そして家族愛、兄弟愛、命への執着をこういう形で見せ付けられる我々は、一体何を手に入れ、何を無くしてしまったのかということを問い掛けられているような気さえしてくる。それが創り手の意図ではないにしても……

それにしても、20世紀の終わりから続々と出現する一級のイラン映画作家達には驚嘆してしまう。

(2004.9.17)

[cast]

アヨブ・アハマディ(アヨブ) アーマネ・エクティアルディニ(アーマネ) マディ・エクティアルディニ(マディ)

[staff]

監・脚・製作 バフマン・ゴバディ 撮影 サイド・ニクザート 音楽 ホセイン・アリザデ 編集

サマド・タワゾイ

[ユーロ・スペース配給]

第53回(2000年度) カンヌ国際映画祭 カメラドール新人監督賞、国際批評家連盟賞

<<戻る

「運動靴と赤い金魚」(1997年 イラン マジッド・マジディ監督)

bacheha-ye aseman

小さな子供たちの日常に起こる様々な事件は、洋の東西や宗教的価値観に支配されていないし、本来そうあるべきものだろう。

もう先進国では作られることが無くなりつつあるこういった作品は、それぞれに風習や文化の違いさえあれ、やはりノスタルジックそのものであることに変わりはない。

妹の靴を廃品と一緒に持ち去られてしまうという事件に端を発するこの物語の展開は、親に内緒でひとつの靴を兄妹で履き替えながら学校へ通い、そのために鍛えられた走力がマラソン大会へ繋がるという出来すぎた話といえなくも無い。 しかし、実際の子供社会の中では、そういう摩訶不思議な偶然を偶然と考えずに日々過ごしていることもあったりするのだから、このファンタジックな要素もリアリティが皆無というわけではないのであり、こういった事件こそに子供の持つ「可能性」を我々は見出すからこそノスタルジックなのであろう。

怖い両親に気づかれないようにノートに書いた秘密のやり取り。妹を慰めるため教師にもらったペンを与える兄。側溝に流される運動靴を必死で追うザーラ。無くした靴を履いていた少女の父親が盲目であったため、無言で立ち去る兄妹。少年アリと、妹ザーラの兄妹愛は何とも微笑ましい。妹ザーラが時折みせる、まるで姉のような表情がまた素敵である。

庭師の仕事探しのシーンではで父子の結びつき、家族への想いがしっかり描き出されている。

貧しい家庭の事情、妹への責任感、様々な想いとともに走る少年アリ。傷だらけになった彼の足を癒すかのように、金魚たちは泳いでいる。

(2004.3)

[cast]

ミル・ファロク・ハシェミアン(アリ) バハレ・セッデキ(ザーラ) アミル・ナージ(父親)フェレシュテ・サラバンティ(母親)

[staff]

監・脚本 マジッド・マシディ 撮影 パービス・マレクサデー 編集 ハッサン・ハッサンドスト

[エース・ピクチャーズ配給]

<<戻る

「桜桃の味」(1997年 イラン アッバス・キアロスタミ監督)

the taste of cherry(英題)

死を選ばんと模索すればするほど、それは生きていることの証明でもある。死への彼岸を越えるか越えないか。それはほんの一瞬の判断でしかない。

自殺を決意している中年男バディイは、その手伝いをしてくれるに相応しい相手を探し求めて、ひたすら車を走らせている。睡眠薬を飲んで穴ぐらに入って眠った翌朝、その死を見届けて土をかけてもらう相手だ。高額の報酬を用意しているし、場所も決めてある。

兵舎へ帰る途中の少年兵を誘って懇願するが、恐れをなした彼は逃げ出してしまう。アフガニスタン出身の神学生に自殺の正当性を訴えて説得するもやはり拒否される。 途方にくれるバディイだが、病の子を持つ老人バーゲリが引き受けると約束する。彼は職場である博物館へ向かう道中、自分にも自殺しようとした経緯があることや、それをやめた些細な理由などを淡々と話し続ける。

バーゲリを博物館まで送った後、なにやら不安になったバディイは再度引き返してバーゲリを訪ね、自分の死亡を完全に確認してから土をかけるよう念を押す。その夜、予定通り出発し、穴の中へ入って死に臨むバディイだが・・・

映画は結末ではなく、撮影風景へと切り替わり終える。

自殺を説教臭く否定してはいない。人はひとつの価値観に縛られ、あらゆる喜びも楽しさも、その価値観の中にしか存在しないと錯覚しているのだということを、この作品は教えてくれる。

(2004.2)

[cast]

ホマーヨン・エルシャーディ(バディイ) アブドル・ホセイン・バーゲリ(バーゲリ) アフシン・バクティアリ アリ・モラディ

[staff]

製・監・脚・編 アッバス・キアロスタミ 撮影 ホマユン・パイヴァール 録音

ハッサン・エクタ

[ユーロスペース配給]

第50回(1997年度) カンヌ国際映画祭 パルムドール

<<戻る

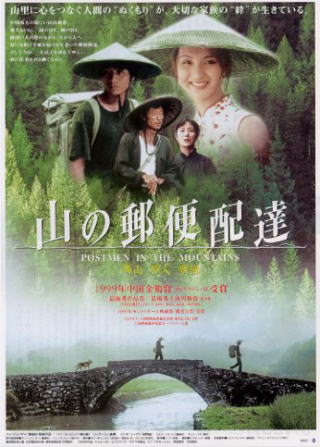

「山の郵便配達」(1999年 中国 フォ・ジェンチイ監督)

那山 那人 那狗

(2000年度の単館(ミニシアター)上映作品で、最も多くの観客を動員したとされている)

母親が美人すぎるとか、息子と親しくなる若い娘が可愛いとか、よくわらかないことで批判する人がいるらしい。ハリウッドでもヨーロッパでも日本映画でも、超美形の女優が当たり前のごとく出演する中で、中国の田舎が舞台だからといって美人が出てきちゃいけないということはあるまい。映画とはそもそもそういうことが当然として存在しているものである。

足が弱くなってきた父親の後を継ぎ、郵便集配業務の初仕事に就くひとり息子。山岳地帯の村々を、3日間かけて120キロを訪ねて回る大変な仕事だ。行程の案内役でもある愛犬「次男坊」は出発する息子の後を追ってくれない。父は自分で「次男坊」を連れ、息子の初仕事に同行する。

幼い頃から父親との触れあいが少なく、お互い理解しあうことのなかった父子だったが、想像を絶する過酷な道のりを、長年にわたって一切の妥協なく仕事と向き合い、村人たちの心の支えにさえなっている父の姿を目の当たりにするうち、父親へのわだかまりは薄れてゆき、父子の絆は深まっていく。父もまた、若かった自らの日々と、幼かった息子の成長を想い涙するのである。父は父の形で、母は母として辛く厳しい年月を力強く生き抜き、息子もまた息子なりに両親を強く愛していたのである。

物語は美しくも険しい風景の中、極めて淡々と進んでいく。それゆえなのか、あれこれつじつまが合わないと思う人もいるらしい。しかし、リアリティを追及した作品と、そうでないものは見分けなければいけない。

一つ一つの仕事を、身をもって指導する父の姿。そして、最後の両親の会話にあるように、父親が絶対の信頼のもと、息子に後を継がすよう上司に頼み込んだことを理解すれば謎は解ける。

一言一句、表情ひとつ見逃さないで観て欲しい。万感の思いで「次男坊」送り出すシーンとともに。

(2004.3)

[cast]

トン・ルウジュン(父) リィウ・イエ(息子) ジャオ・シィウリ ゴォン・イエハン チェン・ハオ

[staff]

監督 フォ・ジェンチイ 原作 ポン・ヂェンミン 脚色 ス・ウ 撮影監督 アナイタス・ミコス 美術

リィウ・ミンタイ/ディン・ライウェン 撮影 ジャオ・レイ 作曲 ワン・シャオフォン

<<戻る

「あの子を探して」(1999年 中国 チャン・イーモウ監督)

一個都不能少

’90年代に入って目覚しい飛躍を見せたかに思えた香港映画が一息(?)ついたかに見えたのもつかの間、中国本土の映画が力強い。とりわけチャン・イーモウ監督をはじめとして、世界的評価の高い作家が輩出されている。

怒涛のように送り込まれてきたハリウッドの量産品の質的低下で食傷気味になった眼には、流れることの忘れた涙腺を潤してもくれる。どこか懐かしくも有り、ありがたい作品でもある。

山村の片田舎で代用教員を勤めることになった13歳の少女ウェイ。1ヶ月間、僅か50元の報酬のために引き受けた仕事だ。教師の休暇中、28人の生徒を一人も欠けさせず学校に通わせることが条件である。

教室内の揉め事に無関心を装ったり、授業を抜け出す悪ガキを追いまわした挙句、脱走防止のため扉の前に座り込んだり・・・子供たちに悪戦苦闘する様子が、実に瑞々しく描かれている。

ある日、町へ出稼ぎに行ったきり登校してこない腕白少年を連れ戻そうと決意したウェイは、町までのバス代を稼ぐため、児童を説得してレンガ運びをする。運賃の計算をする場面は、もう立派な算数の授業になっている。

何とか町へたどり着いたものの少年は行方不明。初めての都会に戸惑いながら、懸命に少年を探し続ける少女先生のけなげな姿。幸運なテレビ出演で、涙ながらに呼びかけるウェイと、その画面をくしゃくしゃになった顔で見つめる少年。交互にズームアップされるその映像が鮮烈に迫ってくる。

伏線を見事に結実させたラストシーンにも胸を打たれる。素人ばかりを起用したと思われるドキュメンタリータッチの映像が見事に成功した逸品だ。

(2003.6-2004.1改)

[cast]

ウェイ・ミンジ チャン・ホエクー チャン・ジェンダ カオ・エンマン

[staff]

監督 チャン・イーモウ 脚色 シー・シアンション 撮影 ホウ・ヨン 編集 リュ・ザイ 音楽

バオ・サン

<<戻る

「グリーン・フィッシュ」(1997年 韓国 イ・チャンドン監督)

the green fish

人間の絆は家族によって生まれ、家族に帰結する。伝統的テーマを扱いながら、伝統的作風に縛られることを拒否した重要な作品かもしれない。

時間の流れが高速化していくかような社会の変遷は、それに適応できない者を容赦なく置き去りにしていく。今日の努力は明日の幸福を確約するものでは決してないのだ。

兵役を終えて帰郷したマクトン。兄弟たちはそれぞれの生活に追われており、かつてのコミュニケーションが通用しないマクトンは自分の居場所もやることも見つからない。夜のソウルをぶらつくうち、ナイトクラブの歌手ミエと知り合うが、彼女は町の顔役ペ・テゴンの女であった。壮絶な過去を乗り越えてボスの座についたペ・テゴンに見込まれ、マクトンは彼のもとで働くことになる。

ペ・テゴンもまた、かつての不法組織からの脱皮を試み、合法的な企業組織として町の支配者たらんともくろむのだが、出所したヤクザの大物キム一派に徹底的な侮辱と妨害を受ける。苦悩するペ・テゴン。そして、彼の野望のため犠牲になってきたミエ。それらをつぶさに見る若いマクトンは、単身キムの殺害を決行するのだが……

恐怖と絶望に塗れるハン・ソッキュの凶行以降のシーンは鬼気迫る。作家性の強いイ・チャンドン監督の長編デビュー作にして、韓国の映画賞を総なめにした力作である。

(2004.2)

[cast]

ハン・ソッキュ(マクトン) シム・ヘジン(ミエ) ムン・ソングン(ペ・テゴン) ミョン・ゲナム(キム・カンギレ) キム・ヨンマン(パク課長) イ・ホソン(長兄) ソン・ヨンスン(母親)

[staff]

監督 イ・チャンドン 脚本 イ・チャンドン/オ・オンスク 撮影 ユ・ヨンギル 音楽

イ・ドンジュン

<<戻る

「八月のクリスマス」(1998年 韓国 ホ・ジノ監督)

christmas in august(英題)

「シュリ」「JSA」「二重スパイ」など、南北分断の悲劇を舞台にした快作が評判の韓国映画だが、それらが公開される直前の静かな名作で、韓国映画を広く日本でも知らしめたという意味でも、非常に大きな意義を持っている。

写真館を営むジョンウォンは父親と二人暮し。仕事だけでなく、家事一切も賄う忙しい日々を送っている彼だが、実は不治の病に侵されている。

暑い夏の日の昼下がり、急ぎの写真現像を依頼に来た若く可愛い駐車取締員タリムと知り合う。ジョンウォンを「おじさん」とよぶこの娘に、彼は兄のように優しく接する。

やがてジョンウォンに思いを寄せるようになったタリムだが、取り締まり地区の移動が決まったため、何度も写真館を訪ねて彼に会おうとするのだが店は閉まったまま。彼はついに倒れ病院に運ばれた後だったのだ。

病院を出たジョンウオンは彼女へ書いた手紙を封印し、独り自分の写真を撮る。かつて「葬式に使うから…」と、家族写真の後に一人で写真を撮り直しに来たおばあさんを撮ってあげたように……

冬のある日、久しぶりにタリムが写真館を訪れる。そのショウ・ウィンドウの中に飾られた自分の写真を感慨深げに眺めた後、彼女は静かに立ち去っていくのである。

メカに弱い父親が、自分の死後も商売を続けられるよう、現像機器の操作手順を丁寧に作る場面は優しさに溢れている。迫りくる死期を背負いながら、明るく、優しく、そしてさりげなく日々を過ごそうとするジョンウォンと、少し我侭でスマした現代っ子タリムのコントラストが絶妙である。

韓国映画における大スターとなったハン・ソッキュ自身の人間性さえ滲み出てくるような、切なく素敵な作品に仕上がっている。

(2003.6−2004.1改)

[cast]

ハン・ソッキュ(ジョンウォン) シム・ウナ(タリム) シン・グ(ジョンウォンの父)

[staff]

監・脚 ホ・ジノ 撮影 ユ・ヨンギル 音楽 チョ・ソンウ 編集 ハム・ソンウォン

<<戻る

「初恋のきた道」(2000年 アメリカ/中国 チャン・イーモウ監督)

我的父親母親

ストレートな純愛物に違和感を抱く人は結構いるものだ。物語が美しすぎて、非現実的で感情移入できないという批判もある。タイトルの通り極めて私的な話であるため、観る側個人個人の体験や環境によっても感じ方が違って当然かもしれない。

確かに醒めた眼で粗を探せば矛盾はあるし、微妙な心の揺れや変化の過程を詳細に表現しているわけでもない。しかしそういう表現をあえて必要としない映画もあっていいし、文化や時代背景の違いを無視して心情の表現方法を一方的に批判するのは的を得ていない。

人が心の中に大切にしまっている思い出は、いつのまにか浄化され美しさのみが記憶の中で留められる。実際の現実社会においても恋愛に論理的に矛盾のない経緯を求めたり、一目ぼれに理由付けをしようとしてもそれは困難だし、他者にのみそれを求めることは不条理というものだ。

物語として成立させる手法に技術的な上手さを感じなくても、素朴な村の気丈な娘が一途に貫いた純粋な恋物語を、美しい自然の中で描いてくれればそれに浸ればいいのだと思う。

過去の思い出の側をカラーで表現していることは、永遠に色あせないその日々の象徴でもあるのだから……

中国というより、アジアを代表する女優となったチャン・ツィイーは当時大学生だったということであるが、勝気な雰囲気を秘めながらも、まるで劇画に出てくる美少女のように可愛いのには驚いてしまうほどだ。

(2004.8.6)

[cast]

チャン・ツィイー(若きチォオティ) スン・ホンレイ(ユーシェン) チョン・ハオ(チャン・ユー) チャオ・ユエリン (年老いたチャオティ)

[staff]

監督 チャン・イーモウ 脚本 パオ・シー 撮影 ホウ・ヨン 音楽 サン・パオ 美術

ツァオ・チォウビン 編集 チャイ・ルー

第50回ベルリン映画祭 銀熊賞(監督賞)

<<戻る