「革命児サパタ」 (1952年 アメリカ エリア・カザン監督) アクターズ・スタジオ <<戻る

「蟹工船」 (1953年 現代プロ/北星映画 山村 聡 監督) <<戻る

マッカーシズム 「太陽がいっぱい」 <<戻る

「モダン・タイムス」 (1936年 アメリカ チャールズ・チャップリン監督) マッカーシズム VIDEO VIDEO <<戻る

「悪い奴ほどよく眠る」 (1960年 黒澤プロ/東宝 黒澤明監督)<<戻る

「モロッコ」 (1930年 アメリカ ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督)

<<戻る

<<戻る

<<戻る

「カサブランカ」 (1942年 アメリカ マイケル・カーティス監督)VIDEO

「嘆きのテレーズ」 (1952年 フランス マルセル・カルネ監督) <<戻る

<<戻る

(1964年 日活 中平 康 監督) <<戻る

「刑 事」 (1959年 イタリア ピエトロ・ジェルミ監督)「死ぬほど愛して」 VIDEO

<<戻る

「灰とダイヤモンド」 (1958年 ポーランド アンジェイ・ワイダ監督)ワルシャワ蜂起 <<戻る

「浮 雲」 (1955年 東宝 成瀬巳喜男監督)

<<戻る

<<戻る

映画を観ると、このタイトルに違和感を抱く人も多いだろう。当時の日本における女性観、恋愛観が反映されているのかもしれない。原題は「Witness

for the prosecution」(検察側の証人)。アガサ・クリスティ原作の法廷サスペンスである。 <<戻る

愛し、愛されること。求め、求められること。人生の価値はそこにあり、そのことにこそ意義があり喜びがある。ゆえに、その真逆にあるものが真の孤独であり、その孤独は他の代用で癒すことはできない。 VIDEO <<戻る

ヌーベルヴァーグ派 VIDEO

<<戻る

オードリー・ヘップバーンが現在の女性においても(無論男性にも)憧れの存在であり続ける理由は、映画女優としての原点でもあるこの作品があるからといっても過言ではないだろう。ロマンティック・コメディというジャンルにおいて、クラーク・ゲーブルとクローデット・コルベール主演の「或る夜の出来事」(1934年

フランク・キャプラ監督)は戦前の、こちらは戦後(20世紀)の代表作といえる。 <<戻る

中央アメリカ、ベネズエラのとある町、世界の各地から訳ありな人々が移民として流れ着き、食い扶持を求めて集まる地のひとつだ。 <<戻る

映画を観る楽しさを教えてくれた監督の一人である。 <<戻る

人間に越えられない壁があるとすれば、男と女の壁、世代の壁、そして貧富の壁であろうか……ネオ・リアリズモ <<戻る

<<戻る

100年の映画史において、最も世界の映画界に影響をもたらした映画作家の一人。それがルネ・クレールである。

[cast]VIDEO <<戻る

「愛しのクレメンタイン」 VIDEO

<<戻る

「ローマの休日」 <<戻る

(1947年 フランス クロード・オータン・ララ監督) <<戻る

「大人の見る絵本 生まれてはみたけれど」 (1932年 松竹蒲田 小津安二郎監督) 子供は無条件に大人を畏怖し、子供の世界の中でのみ密かな反抗を模索していた。情報は成長の過程で吸収され、それが大人への階段となる。そういう、ある意味当たり前の状況が無くなってしまい、正邪ないまぜのままの情報が氾濫するようになってしまった現代社会で、この作品のもつ風景の意味は大きいかもしれない。<<戻る

「歴史は夜作られる」 (1937年 アメリカ フランク・ボーゼージ監督) <<戻る

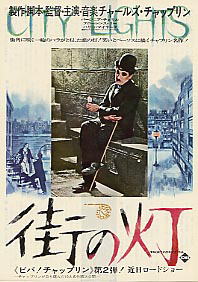

「街の灯」 (1931年 アメリカ チャールズ・チャップリン監督)「キッド」 VIDEO <<戻る

(1942年 アメリカ アルフレッド・ヒッチコック監督) 「ヒッチコック劇場」 <<戻る