�u�i���Y�v �i1968�N �n���ЁEATG�@�哇�� �ēj�@2013 �N1 ���ɉi�������哇���ē̒Ǔ����W��f�ɂĊӏ܁B

�@�ݓ����N�i�؍��j�l�N���A������l���E�Q�E���������߂Ŏ��Y�ɂȂ����u�����쎖���v�i1958 �N�A�ƍs����18 �A���Y���s��22 �j���x�[�X�ɐ����A���̎��Y���s�́u���s�v�ɂ���ĉE����������S�u�������t�B�N�V�����ɂ���č\������B

�@�i��Y�ɂ�鎀�����₵�����̂���ڊo�߂���A���Y���ł��鎩�g��F�����Ȃ��u�q�v�ɌY������͂��낽����B�㖱�����F�߂�u�S�_�r���v��Ԃł̎��Y�́u�Ď��s�v�ɋ^�`���o���ꂽ���炾�B

�@�X�e���I�^�C�v�����ꂽ�n�����ݓ����N�l�����Y���������͕��̓I�ɑ����A�͕킵�A���т�邱�ƂȂ�������B����͕����ʂ肱�̎Љ���f���o�����ł���A���e�ł���B��������̎����̒��ɋ�Y����u�q�v�Ƃ̑Δ�͎c���ł���A���{�Љ�ނ�ɉ��������炵�A�����Ă��邩����������B

�ߔN�̊ϓ_���炢���Ȃ�A���Y���s�ɗՂތY�����̊����Ȃǂ�Ύނ��Ȃ��`�����͑e�G�ł���Ƃ����ᔻ�����藧�ł��낤���A����Ŕނ玩�g�������Ō��悤�ɁA�u�E�l�v�̌o���܂����푈�̌��҂��������݂��Ă��������ł��邱�Ƃ��d�ˍ��킹��A�u�푈�v�Ɓu���Y�v���A�Ƃ��Ɂu���Ɓv�Ƃ������̂��Ƃɐ����������u�E�l�s�ׁv�ł��邱�Ƃ�����ɂ������ŁA���̏�ʐݒ�͑傫�ȈӖ������B

�₪�āA�u�q�v�́u�q�v�ł��邱�ƁA�u�����ЂƂ�̎����̍s�ׁv��F�߂�B�������u�q�v�͎��Y���������Ȃ��B����́u�N���N�̐ӔC�ɂ����Ď����E���̂��H�v�Ƃ��������I�Ȗ₢�ł���B�Y�����Ȃ̂��A�����Ȃ̂��H����͖@�̒����̂��ƁA�u���Ɓv�̖��ɂ����čs�Ȃ��̂��Ƃ����B�ł́u���Ɓv�Ƃ͂ǂ��ɂ��鉽�҂Ȃ̂��H���̞B���Ȃ�u���Ɓv�Ɏ����E������������̂��H���@���͌������B�u�����A���������v�z�����߂Ɏ��Y���s�Ȃ��̂��v

���Y���x�ɑ���^�۔䗦�������Ƒ傫���ς���Ă͂��Ȃ����낤���A��O���x���̔F���ɉe�������قNjc�_���i�i�ɐi�Ƃ͎v���Ȃ��B�܂��A�Y������̌����ɂ�����Ă���ݓ����N�l�ɑ���̎��A���ʁA�n���ւ̕��́A�y���ɂ��Ă��{���I�ω��̂Ȃ����Ƃ́A�u���́v�̈ӎv���A�����炳�܂ȁu���D�v�Ƃ��ĎT���U�炳��Ă���ߔN�̗l��������������ɂ��N���オ��{����h������B���̍�i���A�܂�ŏ��������z���Ă������̂��Ƃ��悵�Ă��邱�Ƃ��ł��傫�ȁA�����Ďc�O�ɂ܂�Ȃ��Ռ��ł���B

�i2013�D4�D10�j<<�߂�

�u���Ɋւ���Z���t�B�����v �i1988�N �|�[�����h�@�N�V�V���g�t�E�L�F�V���t�X�L�ēj <<�߂�

�u�~�c�o�`�̂����₫�v �i1973�N �X�y�C���@���B�N�g���E�G���Z�ēj�u�����ȗ��̃����f�B�v �u���܂�Ă݂͂�����ǁv <<�߂�

�i1975�N �A�����J�@�V�h�j�[�E�����b�g�ēj <<�߂� �@

�i1975�N ���|�@�R�c�m���ēj �u�Ў��Y�Y��ȑ��v <<�߂�

�i1973�N ���|�@�R�c�m���ēj <<�߂�

�w�����[�E�}���V�[�j VIDEO �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@<<�߂�

�i�A�����J���j�j���[�E�V�l�} <<�߂�

<<�߂�

�k�[���F���E���@�[�O VIDEO �@�@<<�߂�

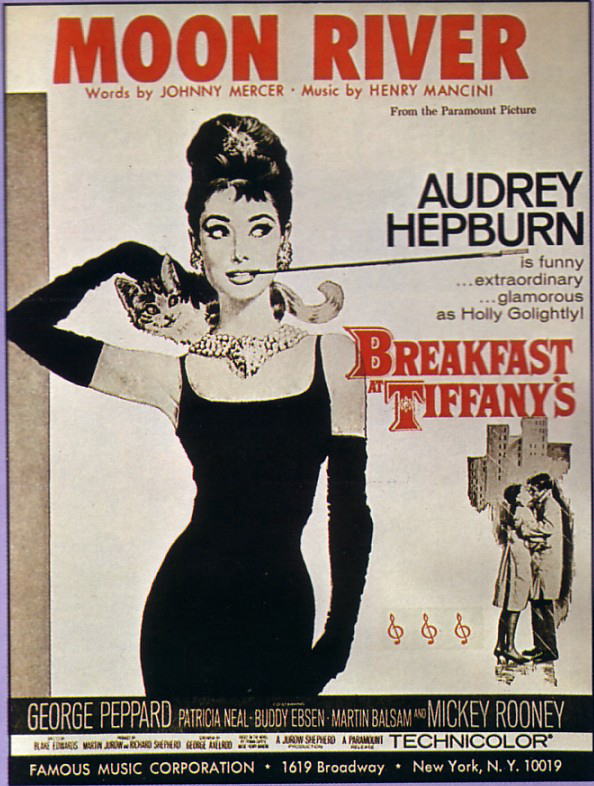

�u�t�c������v �i1960�N ���|�@�哇 �� �ēj<<�߂�

�u�p���A�e�L�T�X�v �i1984�N ���h�C�c�^�t�����X�@���B���E���F���_�[�X�ējVIDEO <<�߂�

�u�X�e�B���O�v �i1973�N �A�����J�@�W���[�W�E���C�E�q���ēj�X�R�b�g�E�W���v���� �u�����Ɍ������Č��āv VIDEO �@�@�@�@�@�@�@�@

<<�߂�

�@���E�I�x�X�g�Z���[�ƂȂ����W�����E�A�[���B���O�̎��`�I�����̉f�扻�B <<�߂�

�@�~���[�W�J���≹�y�Ƃ��������f��ł͂Ȃ��̂ɁA�f���Ɖ��y�̗Z��������قǂɏ����ꂽ��i�����Ȃ����낤�B�V���Z�T�C�U�[�E�I�[�P�X�g���̊J�c�Ƃ������郔�@���Q���X���A�l�Ԃ̐��_����N���o���сA�s���A���u�������ɕ\�����A��i�ɍ��𐁂����Ƃ����錆��B�W���i�T���E�G�h���[�Y VIDEO <<�߂�

�@���R�͂悭�m��Ȃ����A�r�f�I���ADVD������Ă��Ȃ��i�Ǝv���j������i���ς�@��͂������������B�ꕔ�~�j�E�V�A�^�[���ł̓��W���A���Ƃ͋ɂ߂ċH�ȃe���r���������Ȃ��B <<�߂�

�@���̍�i��10�N�O�ɂ͗L���ȁu��E���v�ȂǁA�������̃A�N�V�����f��ɏo�����Ă���}�b�N�B�[�������A�����^�t�K�C�ł���͑S���Ⴄ�B���̈Ⴄ���DD�E�z�t�}���Ƃ̋������݂��ɑ�����ʂ������炵�A��i�̖��͂ɐ[�݂������炵�Ă���B VIDEO <<�߂�

�@�q���̍��A�ċx�݂ɂȂ�ƁA�e���r�̉f�挀��ł́A�悭�p�n�}�[�E�t�B���� ���b�u���n�̂Ȃ�����v�i���W�F�E�o�f�B���ēj ���b�u�e���E�����j�v�i���C�E�}���ēj ��O�b�u�����̎���v�i�t�F�f���R�E�t�F���[�j�ēj �G�h�K�[�E�A�����E�|�[ <<�߂�

1960�N�㔼�Έȍ~�A�ǂ��ɂ��������ɂ��A���E���ŐV�������l�ς��䓪���A�|�p��J���`���[�ɂ��������f���ꂾ�����B�A�����J�f��̐��E����ɘR�ꂸ�c������A�����J���E�j���[�E�V�l�} �u�J�ɔG��Ă��v

<<�߂�

VIDEO VIDEO �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@<<�߂�

�u�v���C�X�E�C���E�U�E�n�[�g�v �i1984�N �A�����J�@���o�[�g�E�x���g���ēj K�EK�EK <<�߂�

�u���̌��v �i1971�N �A�����J�@�T���E�y�L���p�[�ēj <<�߂�

�u�n�����̃����f�B�[�v �i1963�N �t�����X�@�A�����E���F���k�C���ējVIDEO �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@<<�߂�

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�i1930�N��t�@�b�V�����������̂ЂƂ̍ō����G���^�[�e�C�����g�j

�@�i1930�N��t�@�b�V�����������̂ЂƂ̍ō����G���^�[�e�C�����g�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@

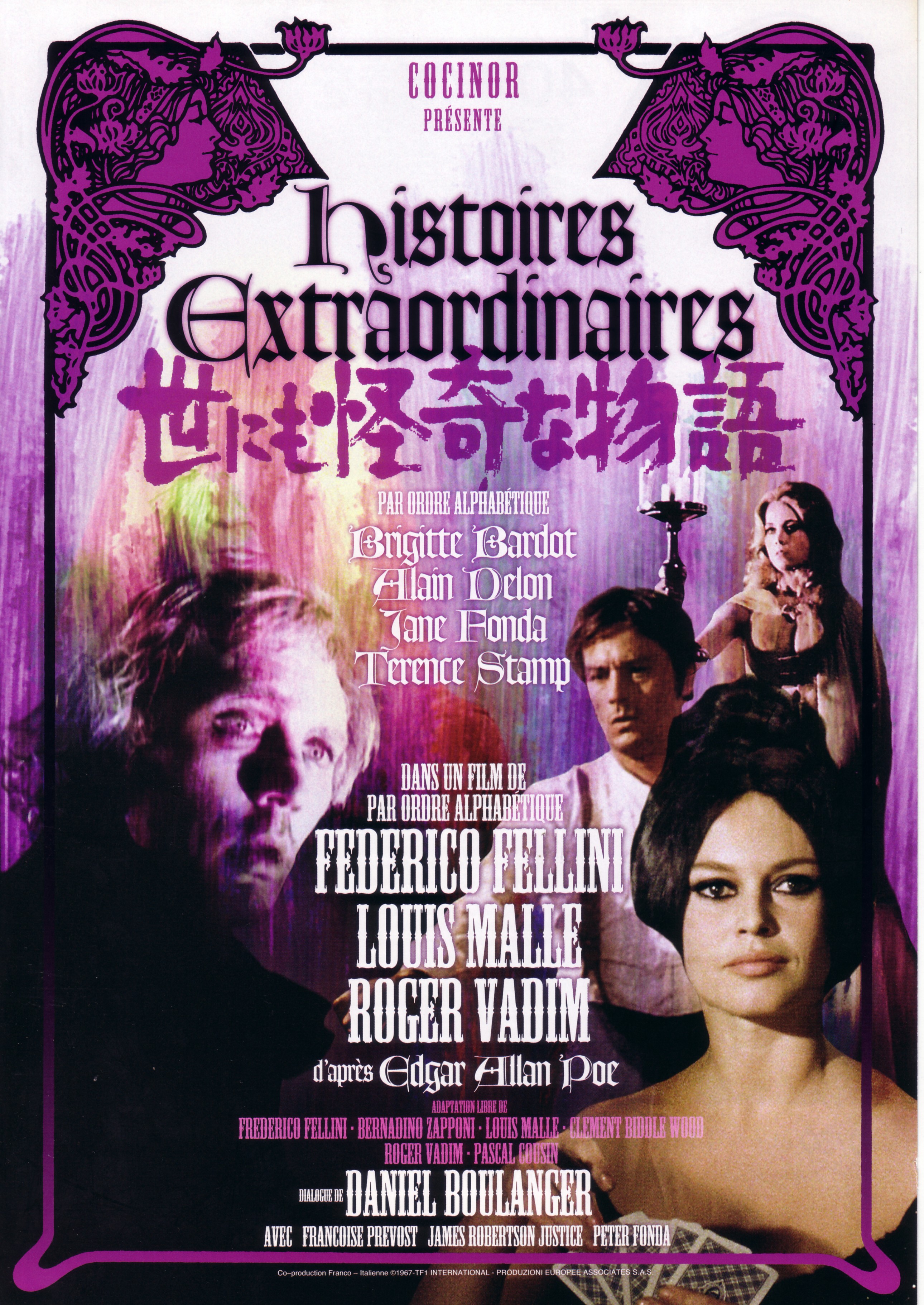

�@�i�ʐ^�̓��o�C�o����f���̃`���V�j

�@�i�ʐ^�̓��o�C�o����f���̃`���V�j