「壊された5つのカメラ パレスチナ・ビリンの叫び 」 5 年間に渡って記録したドキュメンタリー。2002 年からパレスチナとの「国境」である休戦ライン(グリーンライン)を超えて「分離壁」の建設を強行した。2005 年、ビリン村はその建設予定地となる。イスラエルが新たに設けた入植者用住宅街の安全保護が名目なのだが、しかしそれは村人たちの生活の糧である耕作地を分断し、先祖伝来の土地を奪い去ることである。5 つのカメラ」による映像は、それらをも逐一、如実に映し出す物語の語り手でもある。

彼らは決して諦めない。弾圧への抵抗方法、アピールはひとつではない。自らを鼓舞し、時には陽気に振舞い、アイディアを駆使しながら、闘いを持続可能なものへとしていくのである。<<戻る

」 (2003年 アメリカ マルコム・クラーク監督) <<戻る

「奇蹟のイレブン -1966年 北朝鮮VSイタリア戦の真実-」 (2002年 イギリス ダニエル・ゴードン監督 ) <<戻る

「白いリボン」 (2009年 独/墺/仏/伊 合作 ドイツ映画 ミヒャエル・ハネケ監督)<<戻る

「愛を読むひと」 (2008年 アメリカ/ドイツ スティーヴン・ダルドリー監督) <<戻る

(2007年 ルーマニア クリスティアン・ムンジウ監督) <<戻る

「歓びを歌にのせて」 (2004年 スウェーデン ケイ・ポラック監督) VIDEO <<戻る

「レボリューショナリーロード 燃え尽きるまで」 (2008年 アメリカ/イギリス サム・メンデス監督) <<戻る

「グラン・トリノ」 (2008年 アメリカ クリント・イーストウッド監督)<<戻る

「レスラー」 (2008年 アメリカ/フランス ダーレン・アロノフスキー監督) <<戻る

「ミルク」 (2008年 アメリカ ガス・ヴァン・サント監督) 「ニュー・シネマ」 「21グラム」 <<戻る

「スラムドッグ$ミリオネア」 (2008年 イギリス/アメリカ ダニー・ボイル監督)<<戻る

「やわらかい手」 (2007年 英/仏/独/ベルギー/ルクセンブルク サム・ガルバルスキ監督)<<戻る

<<戻る

「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」 (2007年 アメリカ ポール・トーマス・アンダーソン監督)<<戻る

「チェチェンへ アレクサンドラの旅」 (2007年 ロシア/フランス アレクサンドル・ソクーロフ監督)<<戻る

「チェ 28歳の革命」「チェ 39歳別れの手紙」 (2008年 スペイン/フランス/アメリカ スティーヴン・ソダーバーグ監督)「キューバ革命」 <<戻る

「SiCKO」 (2007年 アメリカ マイケル・ムーア監督) 「赤狩り」 <<映画評トップへ戻る

「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程(みち)」 (2007年 若松プロダクション 若松孝二監督)「あさま山荘事件」 <<戻る

「母べえ」 (2007年 「母べえ」制作委員会/松竹 山田洋次監督)<<戻る

(1996年 デンマーク ラース・フォン・トリアー監督) 「道」 <<戻る

「それでもボクはやってない」 (2007年 東宝配給 周防正行監督)<<戻る

(2006年 メキシコ アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督) babel<<戻る

(2000年 アメリカ ラッセ・ハルストレム 監督) <<戻る

「CURE キュア」 (1997年 大映/松竹富士 黒沢 清 監督 )<<戻る

(2001年 フランス/オーストリア ミヒャエル・ハネケ監督) <<戻る

「ルル・オン・ザ・ブリッジ」 (1998年 アメリカ ポール・オースター監督)<<戻る

「SAW(ソウ)」 (2004年 アメリカ ジェームス・ワン監督) <<戻る

「ダンサー・イン・ザ・ダーク」 <<戻る

「子猫をお願い」 (2001年 韓国 チョン・ジェウン監督) 「オールド・ボーイ」 <<戻る

マインド・コントロールという言葉が異常なまでに流行した時期があった。世界最大の軍需産業

第55回 カンヌ国際映画祭 55周年記念特別賞<<戻る

アダムとエバは楽園を追われ、モーセは民族を引きつれエジプトを出る。映画とは直接関係無いのだが、ふとそんなことを思い起こした。人類の放浪は歴史の起点を生み出す物語である。 <<戻る

肉親にせよ、友人にせよ、個人の心に秘めた部分へ入り込むということを簡単に考えてはならない。最善の結果どころか、時には最悪の悲劇を生み出す人間関係を作ってしまう。 <<戻る

ありのままの国の姿や、人々が持つ心の傷を気負いなく投影させることは、いろんな意味で実はかなり難しい。人身売買 <<戻る

バイオレンスを扱った北野作品は、陰鬱で屈折した雰囲気があったし、また特色でもあった。精神的余裕ゆえ「座頭市」にそれがないのか、その余裕ゆえ「座頭市」を撮ろうと決断したのか…とにかくこの映画は、随分こなれた感じがする。 <<戻る

沖縄を舞台にした映画は、その歴史的背景を主たる題材にすれば、ドキュメンタリーにせよフィクションにせよ、強い政治性を孕んだものとならざるを得ないし、それに晒されることを回避しようとすれば、落としどころや主張の曖昧な、なにやら中途半端な作品になってしまうことから逃れられない面がある。 <<戻る

藤山直美の“怪演”である。 <<戻る

人種差別と闘う人たちを描くのではなく、人種差別主義者を主人公として、その生き様を描いた異色作である。ネオナチ <<戻る

「サイダーハウス・ルール」 (1999年 アメリカ ラッセ・ハルストレム監督) 「ガープの世界」 <<戻る

「チョムスキー 9.11」 (2002年 日本/シグロ ジャン・ユンカーマン監督) ノーム・チョムスキー <<戻る

「はつ恋」 (2000年 東宝配給 篠原哲雄 監督) <<戻る

「穴」 (2001年 イギリス ニック・ハイム監督)<<戻る

「夜を賭けて」 (2002年 日本/韓国 シネカノン配給 金守珍 監督) 大阪造兵廠 <<戻る

「オルフェ」 (1999年 ブラジル カルロス・ディエギス監督)<<戻る

「マジェスティック」 (2001年 アメリカ フランク・ダラボン監督)“赤狩り”(マッカーシズム) <<戻る

「トンネル」 (2001年 ドイツ ローランド・ズゾ・リヒター監督)ベルリンの壁 <<戻る

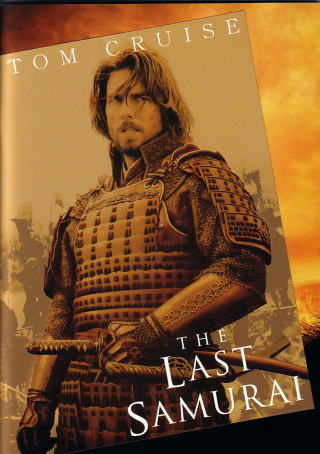

「ラスト サムライ」 (2003年 アメリカ エドワード・ズウィック監督) <<戻る

21グラム <<戻る

(パンフレット表紙)

(パンフレット表紙)